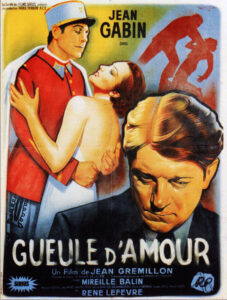

Faut-il présenter André Beucler, décédé en février 1985, à Nice, à l’âge de 87 ans ? Probablement, parce qu’on a quelque peu oublié l’auteur de Gueule d’amour (1926), sans doute son roman le plus connu. Comme beaucoup je suppose, c’est par ce livre que j’ai découvert celui qui est né en 1898 en Russie, à Saint-Pétersbourg, c’est-à-dire bien loin du pays de Montbéliard d’où sa famille était depuis longtemps originaire et où il reviendra souvent, pour se ressourcer et écrire, dans la maison familiale de Bondeval. Pour être précis, avant le roman proprement dit, c’est par le film qui en a été (lointainement) tiré, en 1937, avec Jean Grémillon derrière la caméra et Jean Gabin dans le rôle-titre que j’ai entendu son nom pour la première fois.

Il y aurait mille et une anecdotes à raconter sur ce très romanesque André Beucler qui a croisé ou fréquenté au cours de sa riche carrière maintes personnalités, des artistes aux écrivains, des poètes aux cinéastes et acteurs, et combien d’autres figures publiques. Au fil de ses innombrables rencontres dans le monde des arts et des lettres principalement, il nouera d’ailleurs des liens privilégiés avec Albert Thibaudet, Jean Giraudoux, Léon-Paul Fargue, Joseph Kessel, Charles Boyer, Louis Jouvet, entre autres grandes et fortes personnalités de l’époque, chacune dans son domaine.

C’est que Beucler avait du talent à revendre. Et de l’énergie. Durant l’entre-deux-guerres en particulier, il s’autorise bon nombre d’expérimentations créatives, connaît bien des expériences professionnelles. « André Beucler est toujours à la recherche de ‘plus encore’. Il n’y a pas de limite à sa curiosité et à ses appétits », peut-on lire dans la trame biographique publiée en ligne par l’association qui entretient fidèlement sa mémoire. Écriture (tour à tour il fut romancier, poète, nouvelliste, essayiste, portraitiste, mémorialiste…), journalisme, cinéma (scénariste, il tâta aussi de la réalisation), radio (il fit les belles heures de la RTF avec, notamment, son émission Le Bureau de Poésie diffusée de 1955 à 1975), traduction, dessin, peinture, on peut le voir comme un caméléon.

C’est que Beucler avait du talent à revendre. Et de l’énergie. Durant l’entre-deux-guerres en particulier, il s’autorise bon nombre d’expérimentations créatives, connaît bien des expériences professionnelles. « André Beucler est toujours à la recherche de ‘plus encore’. Il n’y a pas de limite à sa curiosité et à ses appétits », peut-on lire dans la trame biographique publiée en ligne par l’association qui entretient fidèlement sa mémoire. Écriture (tour à tour il fut romancier, poète, nouvelliste, essayiste, portraitiste, mémorialiste…), journalisme, cinéma (scénariste, il tâta aussi de la réalisation), radio (il fit les belles heures de la RTF avec, notamment, son émission Le Bureau de Poésie diffusée de 1955 à 1975), traduction, dessin, peinture, on peut le voir comme un caméléon.

Pour notre part, s’il faut choisir, avouons une préférence pour le spectateur du monde ; on lui doit rien moins, paraît-il, qu’un millier d’articles et de chroniques… Qu’on relise par exemple ses papiers réunis en volume par La Thébaïde dans le relativement récent Vu d’Allemagne. Reportages 1931-1939. Véritables tableaux sociologiques, ces écrits offrent une vue clairvoyante, immersive comme on dit maintenant, sur la montée en puissance du nazisme et la contagion hitlérienne dans toutes les couches de la société allemande. « C’est l’un des journalistes les plus sobres, les plus pondérés, les plus pénétrants qui nous aient peint l’Allemagne de Hitler », écrit à ce propos, admiratif, l’écrivain-résistant Jean Prévost (tiens, encore un qu’il faut relire).

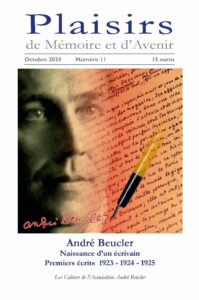

Touche-à-tout souvent salué par ses contemporains, et non des moindres – Cocteau, Morand, Malraux, Max Jacob, et même Chaplin ! –, l’homme mérite donc d’être redécouvert et c’est à quoi œuvrent Plaisirs de mémoire et d’avenir, les cahiers de l’association André Beucler. Dans leur onzième livraison, ils éclairent les débuts de l’écrivain vite accueilli au sein de l’écurie Gallimard, alors dirigée par le grand Gaston. Le numéro nous donne en effet la plupart des premiers textes de Beucler, tous parus dans La Revue de Bourgogne, et qui datent d’il y a déjà cent ans, entre 1923 et 1925. L’éditeur-imprimeur Maurice Darantière, ouvrant les pages de sa revue au prometteur Beucler, le révéla au public. Pour nous qui prenons connaissance des premiers écrits de l’intéressé, c’est l’occasion d’un exercice d’admiration parce que les débuts de Beucler, sincèrement, sont assez bluffants.

Il n’a pas trente ans et maîtrise déjà son écriture, indéniablement. Nouvelles, poèmes, et même comptes-rendus d’exposition, Beucler a de toute évidence du style, un ton, une patte. Certes il y a ici ou là une patine mais tout a plutôt bien vieilli ; rien, dans le lot, qui ne soit définitivement daté. Retenons d’abord l’atmosphère étrange de ses fictions, toujours d’un subtil flou intriguant. Ses personnages – des femmes souvent insaisissables – veulent vivre mais n’y arrivent jamais tout à fait : « Des personnages au statut mal déterminé, flottant un peu dans l’existence, des récits où le réel ne nous parvient qu’à travers le filtre d’une conscience et où, à la fin, le mystère des êtres demeure entier », résume dans sa présentation Jacques Poirier. Aux dires du professeur émérite à l’université de Bourgogne, dimension autobiographique et recherche poétique se nourrissent mutuellement dans ces pages. Et les poèmes de Beucler, dont trois nous sont donnés ici ? Ils fonctionnent bien, disons, on ne dirait jamais qu’ils ont été composés il y a un siècle ! Là aussi domine une certaine étrangeté, portée par une parole narrative ; quelque chose d’une nostalgie empreinte de sensualité fiévreuse s’y fait entendre.

Il n’a pas trente ans et maîtrise déjà son écriture, indéniablement. Nouvelles, poèmes, et même comptes-rendus d’exposition, Beucler a de toute évidence du style, un ton, une patte. Certes il y a ici ou là une patine mais tout a plutôt bien vieilli ; rien, dans le lot, qui ne soit définitivement daté. Retenons d’abord l’atmosphère étrange de ses fictions, toujours d’un subtil flou intriguant. Ses personnages – des femmes souvent insaisissables – veulent vivre mais n’y arrivent jamais tout à fait : « Des personnages au statut mal déterminé, flottant un peu dans l’existence, des récits où le réel ne nous parvient qu’à travers le filtre d’une conscience et où, à la fin, le mystère des êtres demeure entier », résume dans sa présentation Jacques Poirier. Aux dires du professeur émérite à l’université de Bourgogne, dimension autobiographique et recherche poétique se nourrissent mutuellement dans ces pages. Et les poèmes de Beucler, dont trois nous sont donnés ici ? Ils fonctionnent bien, disons, on ne dirait jamais qu’ils ont été composés il y a un siècle ! Là aussi domine une certaine étrangeté, portée par une parole narrative ; quelque chose d’une nostalgie empreinte de sensualité fiévreuse s’y fait entendre.

Le lecteur se laisse accrocher, oui, par un lyrisme syncopé. Enfin on trouve des textes sur les expositions et les salons des années 20. Dans le rôle du critique d’art, Beucler ne se cache pas derrière son petit doigt quand il s’agit de donner son avis, au sortir de tel événement ou de telle galerie. Il a du mordant, jetant sur les arts de son temps – peinture, sculpture, illustration… – un regard aussi pertinent qu’impertinent. Par exemple, si la plupart des illustrateurs, caricaturistes ou typographes qui participent à l’Exposition de l’Araignée en 1924, à Paris, l’enchantent plutôt, la synthèse du Salon d’automne de la même année le montre en revanche assez sévère ; il n’est pas tendre avec Lhote, Utrillo, Derain, Vlaminck, dont les toiles le déçoivent.

Écoutez-le ironiser sur Van Dongen : « Qu’il y ait chez ce dernier de la puissance et du lyrisme, de l’ampleur et tout ce qu’on voudra, c’est entendu, mais quelle peinture d’asile de nuit faite avec des pommades et des encres et des acides ! ». Bref, il partage ses enthousiasmes, ses convictions, des intuitions aussi (la publicité qui devient un art à part entière, le renouveau architectural), creuse avec une certaine fantaisie et préciosité un sillon très personnel. Voilà, vous avez un aperçu de ces Cahiers André Beucler, onzième du nom. Par quelque bout qu’on le prenne, ce nouveau numéro ne fait que confirmer ce que savent les initiés depuis longtemps : Beucler a de grandes qualités d’écriture et de sensibilité, il serait temps de s’en souvenir. Et donc de le (re)lire.

Anthony Dufraisse

Retrouvez les précédentes chroniques

« Au Rendez-vous des amis »