Il y a des revues qui dépaysent d’abord la forme. Et pas qu’un peu. Je veux dire par là qu’elles se refusent à donner dans l’objet-livre. Trop classique, trop convenu, trop attendu. Avant même qu’on ait considéré leur contenu, ces revues-là, rares, cassent d’emblée les codes, brouillent les repères, jouent résolument sur l’effet de surprise. Publiée annuellement à l’enseigne Hand Art Publisher, Mots Slow, créée par l’artiste et éditeur Jérôme Karsenti, se présente ainsi comme un objet non identifié. Si je dis « créée » plutôt que fondée ou animée, c’est à dessein : la chose est pensée, conçue, voulue comme une « œuvre collective ».

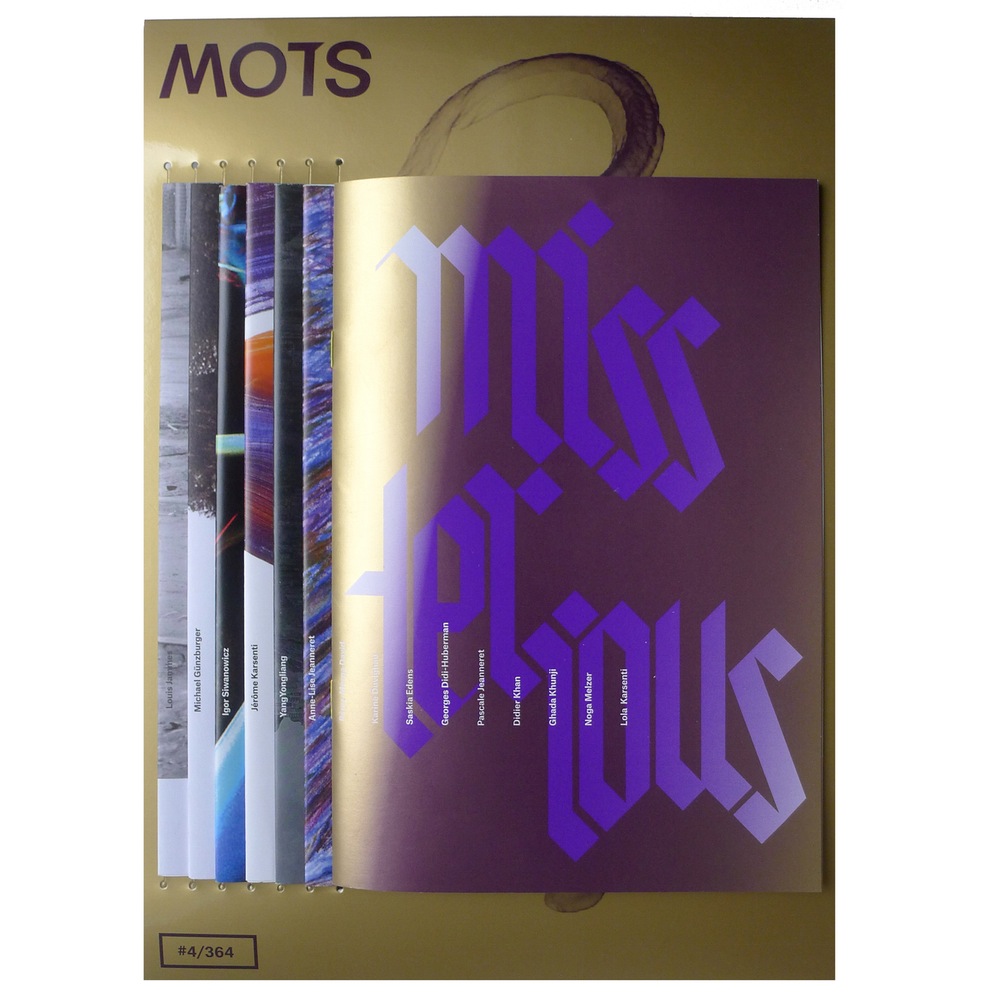

Mais n’allons pas trop vite et reprenons au moment de la découverte physique de la revue : l’ensemble est protégé par une pochette transparente. La dominante mordorée de l’objet, piquée ça et là de touches de couleurs, fait penser à une toile de Klimt ou à une enluminure. Une fois décachetée l’enveloppe plastifiée, on croit d’abord avoir affaire à une série de fascicules superposés. Erreur. En fait, il n’y a qu’une seule brochure, d’une vingtaine de pages, et ce qu’on prenait pour des livrets ce sont des posters pliés au format A2, glissés dans les fentes d’un support cartonné, façon papier glacé d’or en surface. Voilà pour la forme, inédite, étonnante. On est bien là, j’y reviens, dans le dépaysement.

Et le fond ? Des textes, une demi-douzaine, signés entre autres par un spécialiste de l’alchimie (Didier Kahn), un chercheur en parasitologie moléculaire (si, si, le dénommé David Pérez-Morga) ou une linguiste (Karine Duvignau) qui travaille sur la production langagière des jeunes enfants… Curieusement, seule la contribution de l’historien d’art Georges Didi-Huberman est bilingue, les autres étant proposés uniquement en anglais. Ces textes, croit-on comprendre, font office de jalons. Notice introductive, aperçu, digest, très court article, ils opèrent comme des signaux, des clignotants : ce sont des échantillons pour attirer l’attention, des abrégés pour attiser la curiosité. Et surtout pour bousculer notre manière d’appréhender les choses, pour questionner notre distance critique. Les travaux artistiques présentés (de Yang Yongliang, Anne-Lise Jeanneret, Michael Günzburger ou Karsenti lui-même…) sont donnés tels quels, presque à l’état brut, parfois nus de commentaires, ce qui peut déstabiliser. Et quand il y a un texte, il laisse un goût d’inachevé car à peine esquissé. C’est volontaire, je crois ; on sait bien que la frustration et le désir vont de pair. Dans ce contexte, sans être secondaire, la thématique de cette livraison – missterious* – importe peut-être moins que la mobilité ou au contraire la nécessaire focalisation du regard qu’elle suscite. De fait, j’aurais tendance à penser qu’il s’agit pour Karsenti & co de troubler avant tout notre perception avec cet objet composite et insolite : le regard – lire, voir – est mis au défi de la plasticité. Se perd-on un peu en chemin, gagné par la perplexité, tant mieux, c’est le but. L’instabilité peut s’avérer féconde pour qui l’accepte. D’une contribution à l’autre (et même d’une publication à l’autre, puisque chaque numéro, fond et forme, diffère du précédent), l’objet-revue n’est donc pas fermé sur lui-même. Il incite à l’ouverture – d’esprit, du regard – au-delà de lui-même. Tant et si bien qu’il faut savoir se montrer disponible, attentif aux choses en train de naître sous nos yeux. On se regarde en train de regarder, pris par (la) surprise. Là est peut-être le premier intérêt de cet objet atypique qui, au fond, a tout de la pochette-surprise. Dépaysement, on vous dit.

Léo Byne

* En typographie, un missterious désigne une lettre rajoutée par inattention dans un mot, ce qui en renforce fortuitement le sens.