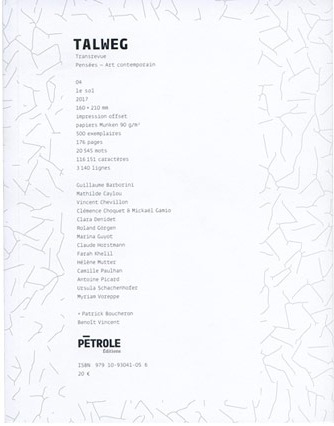

Plus bas. Encore plus bas. On y est. Le sujet de Talweg 04 (Pétrole éditions), transrevue entre pensée et art contemporain, c’est ce qu’on ne regarde pas ou alors par désœuvrement : le sol.

Difficile de se défaire de l’habitude à la fois instinctive et idéaliste de regarder au loin. La revue nous invite donc à changer d’optique pour fixer le sol sous nos pieds. Bas matérialisme, dirait Bataille. Il est toujours prudent de se remplir les poches de cailloux blancs, dirait le Petit Poucet. S’intéresser au sol revient aussi à prendre en considération ce lieu souvent jugé impur, comme en témoigne le texte final de Marianne Mispelaëre évoquant les chaussures jetées à la face de Bush junior en 2008.

Même avec notre perception, il faut lutter pour s’en tenir au sol, tant s’avère automatique notre propension à tout redresser. Parmi les photographies de ce somptueux numéro, on remarque beaucoup de sols sans horizon, veinés, pavés (ô Le Temps retrouvé !), marbrés, sablonneux-surexposés, qui se donnent tous des airs de murs. Cette erreur d’appréhension est significative : le sol a été et demeure l’objet de délimitations sourcilleuses aux enjeux considérables, de tracés perpétuels, comme on en voit dans le projet artistique Presqu’île ou dans celui se jouant du mot Caï(r)n.

Le texte d’ouverture de Benoît Vincent, botaniste et écrivain, le rappelle, le sol est l’élément central de la stratification territoriale comprenant quatre composantes : biogéographie, personnelle-affective, sociale et politique, symbolique. Si l’on est attentif, il ménage parfois des surprises : pour l’auteur de La Mort à la plage « un escargot est l’inattendu ». Quant à l’heureux possesseur d’un détecteur de métaux, la seule loi du sol qu’il connaisse est celle-ci : « à tout ce qui sonne, tu creuses. » Il y a donc bien des raisons de se pencher vers lui, pour le fouiller des yeux ou des mains.

Sait-on assez que John Cage était féru de mycologie ? Dans son Manuel de l’amateur de musique (1954), il avance même : « J’en suis venu à la conclusion que l’on peut apprendre beaucoup sur la musique en se consacrant au champignons. » Et le compositeur de proposer à ses étudiants, en guise de leçon de musique, une promenade mycologique dans les alentours de New York. Pour lui, il ne s’agissait pas à l’instar d’Henri Michaux ou de Jean-Jacques Lebel de chercher de nouvelles voies de création sous l’influence plus ou moins bénéfiques de champignons, dont on peut extraire par exemple la psilocybine. Le concepteur des espiègles pianos préparés voyait plutôt dans la collecte aventureuse des champignons un équivalent de la chasse aux sons.

Faudrait-il alors suspendre notre suspicion à l’égard du sol et des thuriféraires du nomos de la terre ? Rappelant un épisode de sa propre formation d’historien auprès de l’archéologue Yvon Thébert (1943-2002), le texte de Patrick Boucheron apporte la contribution théorique majeure de cette livraison. Si l’archéologie depuis son origine au XIXe siècle conduit ipso facto à entonner un refrain national, il y a une manière radicale de la concevoir qui permet de se détourner du mythe de l’autochtonie et donc de décoloniser l’histoire. Cela présuppose, selon Boucheron, d’abandonner les vieux maîtres et toute forme de dévotion en se tournant vers une archéologie moins soucieuse d’enracinement que de discontinuité généalogique, version Michel Foucault.

Semons donc le sol à la manière avisée du Petit Poucet…

Jérôme Duwa