À la création d’Artichaut, il y a trois ans déjà, Justine Granjard concevait la revue comme un « lieu où puissent s’exprimer quelques lucioles pasoliniennes ». Elle rappelle que « l’enjeu était territorial, politique, poétique. La méthode : le don. » Et, à la fin de l’éditorial de cette 5e livraison, elle écrit : « Artichaut ne veut pas de frontière. Lieu déterritorialisé, ouvert bien qu’exigeant, la revue conçue comme un don aux personnes habitées d’écriture a même un rêve fou. Ce rêve : faire reculer quelques confins, exploser quelques barrières, pousser à bout de mots les limites de nos horizons, malades d’être étriqués. Le don est une arme, la joie aussi, la désobéissance créative surtout. »

Quelle belle définition et de la revue, de ce qui s’y passe, s’y joue, du mouvement qui l’engage dans le monde, dans la réalité sociale tout autant que sur les territoires de l’imagination et du langage ! Les revues tiennent tous les bouts – des idées, des langues, des images, des opinions… – ensemble, offrant un refuge, précaire souvent, un peu utopiste aussi, à des communautés qui résistent.

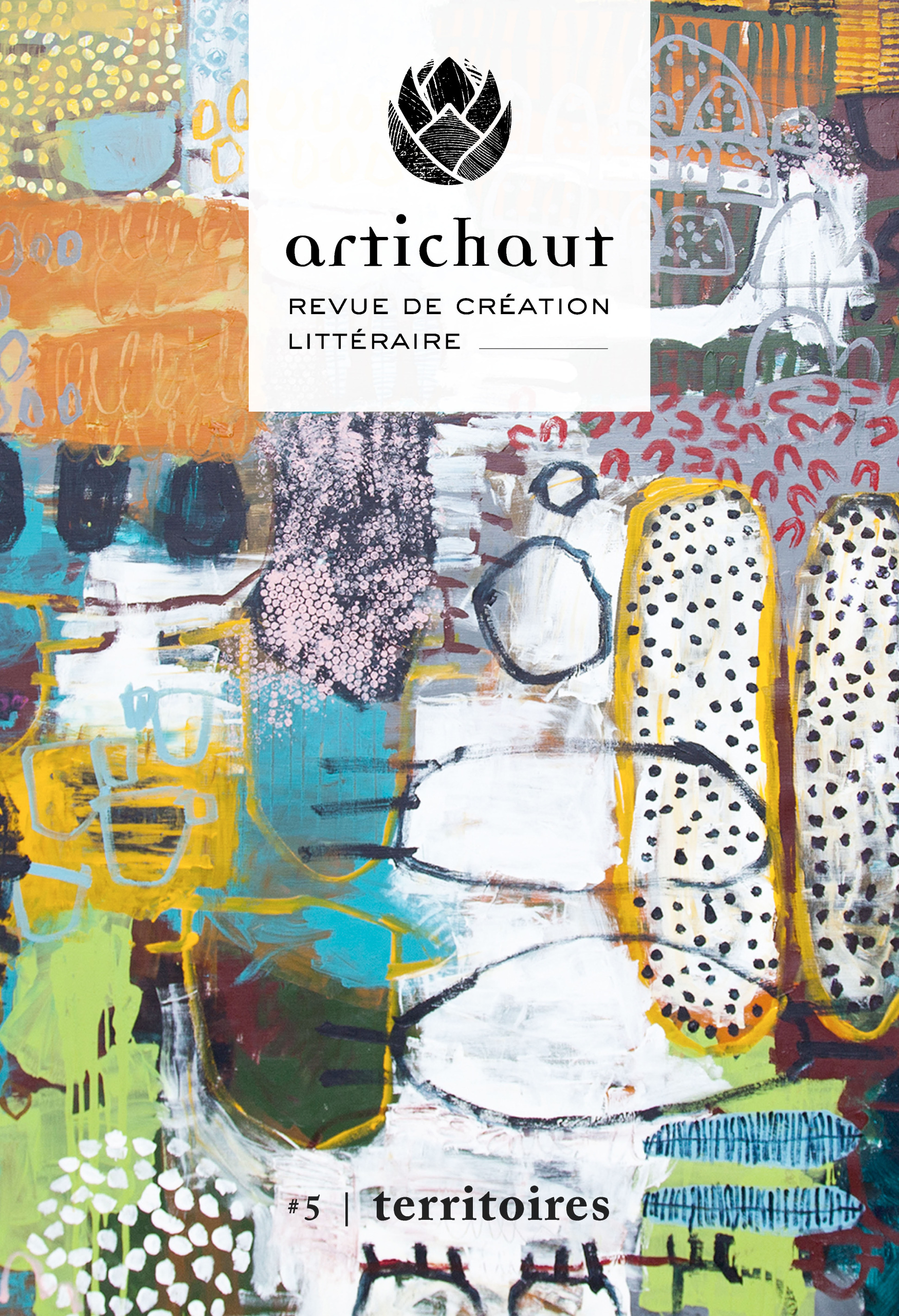

Naomi Hobson

Comment aborder la question des territoires par le biais du langage, de la poésie, du récit ? Comment faire, d’où partir, comment se diriger ? Il semble quasi naturel qu’Artichaut s’aventure dans cette direction, en interroge les possibles, les limites. Évidemment, c’est l’ouverture qui prime, ce qui semble infini, vaste, malaisé parfois, qui tantôt fait obstacle, tantôt libère. Artichaut propose ainsi huit textes qui « racontent les territoires, leur conquête, […] la douceur des lieux fabuleux qu’ils transforment et morcellent. » Joseph Fabro invente une marelle exponentielle qui avale une ville, le réel, allant jusqu’à, paraît-il, la case « 605437957’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ». Mathilde Nabias raconte une maraude dans un nuit impossible, striée de lumières permanentes, n’en percevant qu’« mouvement continu qui a quelque chose d’une danse, macabre et vivante ». Vanya Chokrollahi, qui a déjà publié plusieurs textes dans Artichaut, s’emploie à comprendre une fuite, une évasion, une acceptation. Son texte, précis, assez méticuleux, raconte en quelque sorte le territoire de la disparition, l’ultime lieu en quelque sorte de l’innocence : « Un carré de terre sèche, presque poussière, brun délavé. Le coup régulier d’une pioche qui s’enfonce, en craquements étouffés. Le crépitement des fragments soulevés qui retombent éparpillés en averse. L’air tiède, lourd et chargé. Le soleil blanc qui perce les nuages. »

Naomi Hobson

On lira avec un vif plaisir le texte bref d’une grande qualité, drolatique, de Thibault Pastierik : La bulle de Tequixtepec, celui, plein de sonorités étranges d’Axel O. qui nous entraîne de l’autre côté de Xanzarai, à la rencontre des Yavram et des Satuali, des Firav et des Kavu… Celui de Marie Rouzin sur un passeur qui demande : « dis-moi, dis-moi pourquoi tu devrais aller là-bas, dans ces pays où la terre est grasse, l’eau douce, dans ces pays où le fond de l’air est sans fièvre. »

Comme dans chaque livraison, on découvre en ouverture du numéro un écrivain invité. Après Frédéric Fiolof, Artichaut met le focus sur Thomas Coppey en publiant une « fable aigre-douce » intitulée Le pré Fleury. Ce numéro accueille également les travaux picturaux d’une peintre aborigène, Naomi Hobson, dont les images, présentées d’ensemble avec en regard un détail agrandi, est une œuvre des limites, d’un tracé, d’une confrontation par l’image avec la différence, le signe antérieur, la couleur qui délimite sans exclure. Particulièrement pertinent, le choix de ses peintures qui revendiquent un lieu, un espace, un territoire qui existe sans exister, disputé, fragile, ancien… offre une très belle dimension plsatique à cette livraison. Il y est question d’une réappropriation mais aussi d’une manière d’affirmer sa place avec générosité et empathie. C’est probablement cela, le don de la revue.

Hugo Pradelle