Pour saluer la disparition de Richard Dindo, Nicolas Philibert décrit un homme déterminé, opiniâtre, inventeur de machines cinématographiques, élaborateur d’un système, d’un langage. Il perçoit dans son travaille, à proprement parler, une puissance. Il cite ainsi le cinéaste, critique et producteur André S. Labarthe : « C’est parce qu’il peut tout montrer que le cinéma n’apparaît jamais aussi puissant que quand il refuse ce pouvoir. » Comment mieux penser ce qui se joue en Amérique et ce qu’apporte le regard cinématographique qu’à l’aune de cette proposition ? Alors qu’une pratique absolue et dévoratrice du pouvoir s’exerce dans une sorte de désordre assumé, que les repères habituels du politique se brouillent, que l’ordre de la réalité bascule au gré de la puissance qui l’énonce le plus fortement, il faut entendre et percevoir des dissonances, des résistances, des discours qui tiennent tête à ce maelström de la bêtise et de la paresse, pour lutter contre un certain lâcher-prise.

Le cinéma documentaire fait frotter le réel, ordonne un regard, propose un angle de vue. Et c’est ainsi qu’Images documentaires propose un numéro qui documente une autre Amérique que celle que nous avons aujourd’hui sous les yeux. Il s’y réfléchit un autre pays, un autre réel, une autre conscience du politique. Et ce n’est pas que de militantisme ou de dénonciation qu’il s’agit, enfin pas seulement. Mais plutôt d’une véritable résistance engrammée dans des propositions d’organisation du discours filmique sur un réel qui se lit à la mesure d’un « engagement ».

C’est de cela qu’il s’agit dans ce numéro qui explore « une autre Amérique ». De montrer un autre monde, d’aller à la rencontre des autres, de faire entendre la parole qui configure la démocratie. Et plutôt que de proposer une sorte de discours tout fait sur ce qu’il faudrait penser ou de donner strictement des exemples de cinéastes ou de démarches, il interroge les moyens du cinéma, dans des époques différentes, pour donner une voix dissidente, pour organiser un espace d’accueil de la minorité. Tout le numéro s’articule autour d’un article de John Gianvito qui série les possibilités des cinéaste pour produire un cinéma qui les engage dans le monde et la politique sans y soumettre leur démarche esthétique et questionne la façon dont on reçoit les propositions filmiques de manière diverses. Pédagogique et nourri d’exemples, son texte aide à penser la manière dont le cinéma intervient dans nos existences et dans le champ politique et social.

Il veut y réaffirmer la « conviction que le cinéma a toujours eu, et continue de posséder, la capacité de contribuer de manière significative aux luttes contre les injustices de notre époque », qu’il constitue « un des moyens par lesquels [il] assume [sa] responsabilité sociale ». Et de donner des exemples – de Ken Loach aux Dardenne, de La Bataille d’Alger au Sel de la terre, en passant par les désastres écologiques ou les législations qui changent… Il affirme une certaine efficacité de la forme filmée pour engager un changement dans le monde. Et surtout que l’échec ou l’inefficacité y participent tout autant. C’est une sorte de patchwork que l’on regarderait la majeure partie du temps à l’envers pour, de temps en temps, le retourner et découvrir des formes colorées superbement agencées.

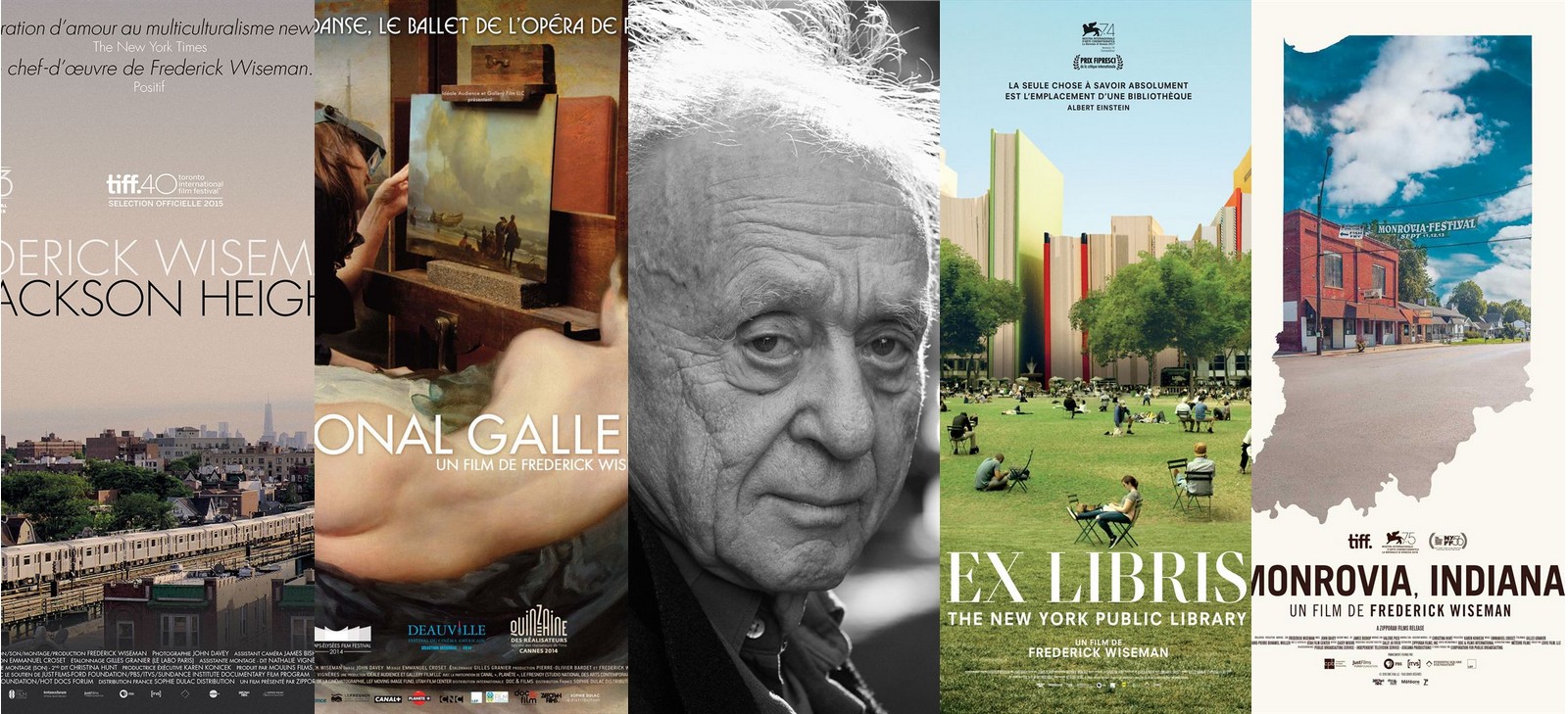

Autour de son intervention qui fait du cinéma une lutte, Gianvito rappelle que « la rencontre avec un film peut agir sur un spectateur pendant très longtemps, parfois de manière imprévisible et souterraine, et, le plus souvent, de façons inconnues et inconnaissables du cinéaste lui-même ». Et en effet, les films sur lesquels ce numéro revient – le Attica de Cinda Firestone, les films de grèves ou le travail formidable de Frederick Wiseman sur la démocratie américaine aujourd’hui assaillie par des démagogues aux visées liberticides – sur des expériences, des gestes de cinéastes pour intervenir dans l’espace social, en y réinjectant de la complexité et de la nuance, en proposant des modalités discursives qui montrent et fassent penser de manière autonome, comme des exercices de liberté.

On pensera à un film actuellement sur les écrans et qui démontre cela de manière magistrale – Un simple accident de Jafar Panahi qui ne baisse jamais la garde et continue d’imaginer des dispositifs et des modalités de discours qui contreviennent à la violence et à la censure. On pensera aussi au documentaire Invasion de Sergueï Loznitsa longuement critiqué dans ce numéro par Antony Fiant qui en explique la démarche, les empêchements et la nécessité. Une fois encore les images, leur mouvement, leur conception et leur partage relèvent non pas de la morale ou de la leçon mais d’une position éthique, d’une exigence qu’il faut suivre le plus possible, modestement, avec une certaine lucidité et un grand sens des responsabilités. Voici ce que ce numéro passionnant montre et fait entendre, partage d’une autre Amérique et, plus largement, d’un autre monde que l’on peut regarder.

Le cinéma ordonne donc un contre discours, un discours autre, accueillant et pluriel. Une autre revue de grande qualité, explore l’Amérique, en interroge l’histoire et le présent, ses moyens de se représenter, d’entendre ses marges, ses contradictions et sa violence. Ainsi, Blink Blank, revue consacrée aux films d’animation, propose un important et passionnant dossier consacré aux séries états-uniennes, à la puissance effective de leur discours, de la performance de leurs représentations. Là aussi, il faut entendre un effet sur les imaginaires, un espace de résistance qui doit continuer.

Partant de l’idée selon laquelle les séries animées constituent « les lieux privilégiés de la critique sociale et politique » aujourd’hui, il semble urgent de penser l’histoire de ses séries qui à partir des années 90 et le lancement des Simpsons, puis de South Park et ensuite d’un grand nombre d’expériences que série le numéro avec pédagogie et clarté. C’est que les « séries animées en disent long sur la société américaine », qu’elles induisent « une distance par rapport à la réalité », une sorte d’excès qui relèverait du principe révélateur à la base de toute entreprise caricaturale intelligente. C’est leur « insolence » que questionne et met en lumière cette livraison de Blink Blank.

Nous ne spoilerons (divulgacherons) pas les surprises et les bonnes idées de ce catalogue assez exhaustifs des différentes productions les plus intéressantes de l’animation états-unienne. Qu’il suffise de dire qu’au travers d’analyses claires le dossier propose de sérier toutes sorte s de regards et de contre discours sur l’Amérique et qui s’énoncent de l’intérieur. Ce numéro raconte finalement la force d’impact de ces images animées, plus libres, plus intempestives, plus osées aussi, sur la manière dont on se représente l’Amérique et dont on conçoit les enjeux qui travaillent cette nation-continent contradictoire et inégale.

Le numéro traverse les effets de loupe, les possibilités de propositions critiques, qu’ordonnent les dessins animés. De l’analyse des structures familiales et sociales à la psychologie, des manière de penser et de représenter l’autre, de démarches agressives et provocatrices à d’autres plus douces et chaleureuses, on découvre des façon d’écrire, de représenter et d’intervenir dans la cité beaucoup plus riches qu’on ne pourrait l’imaginer. Dans l’Amérique Maga, ces propositions, ces univers, ces discours apparaissent indispensables. On en perçoit la plasticité, la richesse, la qualité, l’inventivité et surtout l’efficacité. Dans un monde où la parole déborde et se déstructure, ou le champ de la représentation n’est plus évident ni partageable, recréer du commun, ouvrir un espace de débat et de critique, d’ironie sur soi-même, est plus que jamais nécessaire. Comme les formes documentaires, le cinéma d’animation, propose des narrativités divergentes, des formes renouvelées, ouvrent des possibles de récit et de contre-récit vitaux. Il suffit de lire ces deux revues ensemble pour le réaliser et, fermement, s’en convaincre.

Hugo Pradelle