Vous souvenez-vous de Nichons ? Sous ce titre potache, complété de – nous dans l’internet, la revue se donnait comme programme sisyphien « Imprimer internet avant que ça ne s’arrête ». Entre 2014 et 2019, dix numéros ont recueilli ces prélèvements, d’esprit souvent irrévérencieux, étonnants, intrigants, mais tous sous-tendus de questions philosophiques et techniques sur l’idée même d’archive, la question des supports, des pérennités. Ces questions restent ouvertes.

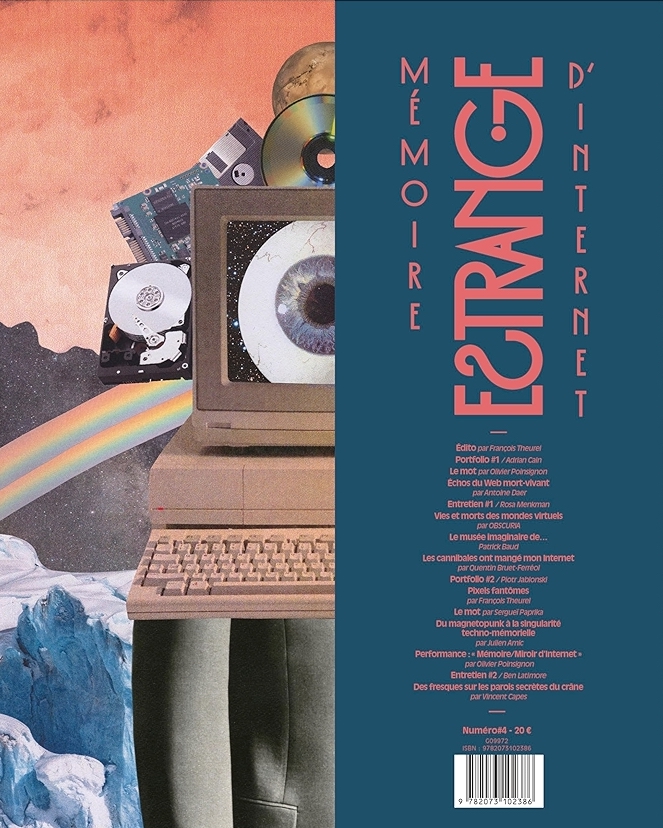

Le quatrième numéro d’Estrange, publié par Gallimard, se penche sur ce puits sans fond. Le vertige saisit dès lors que l’on tente de considérer l’étendue d’internet, mais également sa temporalité. Les contenus qui s’y publient sont énormes, tout comme le sont les disparus : chaque jour, des milliers de pages, d’œuvres, de contenus deviennent inaccessibles, pour des raisons de technologie, d’entretien de sites ou de licences. Nous connaissons tous un site, une page qui, à la suite d’une disparition humaine, d’un non renouvellement (ou plus simplement d’une moindre disponibilité), n’ont plus été consultables.

Alors imaginez cela démultiplié par le nombre de producteurs de contenus (comme on ne les appelait pas), bloggers, webdesigners et puis, au gré de la mise à disposition d’outils de plus en plus accessibles, des foules de personnes passionnées (jusqu’à l’obsession), de militants (jusqu’aux extrêmes), ce sont des pans entiers de création, d’interactions humaines qui ont disparu. Pensons aux plateformes d’échanges, aux blogs surfréquentés qui ont pu façonner des imaginaires, des modes d’entre soi, des savoirs. Des œuvres. L’archive infinie est inenvisageable. Il existe cependant des tentatives. Ainsi, Internet Archive, qui permet par exemple de retrouver de précédentes versions du site d’Ent’revues.

Dans cette livraison d’Estrange, en 168 pages, huit auteurs – dont François Theurel, le rédacteur en chef – et trois artistes – dont Olivier Poinsignon qui cumule les deux casquettes –, s’expriment, répartis en cahiers de couleurs différentes. L’iconographie est soignée et dérangeante, surprenante. Les sites commentés, les œuvres appartiennent pour beaucoup à des catégories « infra- », déviantes, s’écartant du communément accepté. Ainsi, les représentations de Adrian Cain ou de Rosa Menkman, utilisant la déformation, l’accident, l’aléatoire (le glitch : nous l’avions croisé dans un numéro de Audimat) pour créer, dans une pratique rattrapée par la programmation (« déforme ton image par un glitch ! »). Ainsi l’inquiétante étrangeté des personnages de Piotr Jablonski. Ainsi les questions posées, les thèmes proposés par Quentin Bruet-Ferréol surprennent et creusent encore la réflexion (« L’étrange sur internet est-il en voie de disparition ? », « Pourquoi le weird disparaît plus vite », « éloge des archivistes de l’incongru »…).

Parcourir le sommaire laisse transparaître l’humain – fut-il marginal, déclinant –, derrière ce monde de pixels : « mort-vivant », « vies et morts », « cannibales », « fantômes », « les parois secrètes du crâne ». La création est omniprésente, des « mondes virtuels » au « musée imaginaire », des « pixels » au « mot », de la « performance » aux « fresques ».

La référence à des penseurs anciens, des auteurs classiques de science fiction laisse songeur, si l’on pense que bien des situations, des artefacts ont été envisagés, mais aucun n’a imaginé internet, le déploiement comme illimité de ses potentialités. De la même façon, nous n’en sommes qu’aux premiers temps de l’intelligence artificielle (voyez le « Jésus-crevette » page 85 !) : ce numéro d’Estrange a déjà un parfum de nostalgie. Le support papier, peut-être ? D’ailleurs, Internet – tel que nous le connaissons – n’est-il pas mort, ou en passe de l’être, lorsque l’humain aura été supplanté par l’IA, producteur de contenus toujours plus florissants ? envahissants ?

Laissez-vous surprendre par ce puits de réflexions, ces vertiges qui puisent dans la littérature, la science-fiction, la création plastique, citent autant Derrida que Dana Scully.

Yannick Kéravec