S’installer confortablement sur son lit et trouver la manière adéquate de caler le lourd volume souple sur ses genoux, de telle sorte que les deux heures à venir passent sans y prendre garde. Tout commence avec Das Andere de l’architecte Adolf Loos, vous savez, celui de la maison de Tristan Tzara, 15 avenue Junot (Paris, 18e). Tiens, une publicité en première page. Le denier chic : chapeau haute forme, mains gantées et canne élégante. Nous sommes à Vienne, en 1903.

La revue, c’est l’Autre de l’histoire culturelle et artistique. Celle qu’on ignore habituellement, qui passe inaperçue, mais sans laquelle le récit de la « grande » Histoire de l’art (celle des oeuvres qu’on expose dans les musées ou des livres qu’on trouve chez les libraires) ne pourrait s’écrire sans de graves omissions. On tourne une page et hop, nous voilà au Japon avec Mizue, une revue qui a compté pas moins de 963 livraisons entre 1905 et 1992. Avis aux revuistes au souffle court. L’autre, c’est aussi l’ailleurs. En feuilletant, on fait un bond de quelques années : deux pages splendides et inquiétantes de la revue vorticiste Blast (1914-1915). La soirée se poursuit, passant du War number (July, 1915) de Wyndham Lewis au Little review exiles’ number (N°3, 1923) avec une couverture de Fernand Léger : au sortir de la guerre le monde devient-il plus respirable ? A peine, si l’on en juge à l’aune de ces couvertures menaçantes prenant la température d’époques troublées. Je repositionne l’oreiller. Quelle heure est-il ? C’est l’heure de Merz, de Noi rivista d’arte futurista, de 291 d’Alfred Stieglitz ou de 391 de Picabia. Et puisque —c’est ce dernier qui le dit — « Le goût est fatiguant comme la bonne compagnie », il est peut-être temps de s’encanailler un peu ou de dormir. La fatigue prend le dessus. Quelle fatigue ? Les revues ne la connaissent pas, elles nous font faire le tour du monde. Et l’ami Benjamin Péret a bien raison d’écrire dans Le coeur à barbe (1922), à l’heure du nationalisme triomphant : « Ce n’est pas une qualité d’être français ». C’est reparti avec Zenit (1921-1926) de Zagreb, Klaxon la brésilienne de São Paulo, Mécano de Theo Van Doesburg (Leyde, 1922-1924), Lef de Maïakovski ( Moscou). Une petite baisse de régime : « Lecteur, déparasite ton cerveau ! » admoneste 75HP (i.e. Horse Power, cheval vapeur) depuis Bucarest en 1924. Message compris. Et je continue sans parasite aucun jusqu’en 1969, le surréalisme m’ayant au passage, conformément à son programme de 1924, ouvert les portes du rêve.

L’affaire est entendue. Il est possible de composer un beau livre de plus de 400 pages sur les revues et en faire un musée portatif de cet objet magnifique et imprévisible, fragile et contradictoire, intempestif et sibyllin auquel les artistes, écrivains, typographes, concepteurs graphiques ont accordé un soin tout aussi méticuleux qu’aux œuvres qui bénéficient habituellement de notre attention exclusive. Voilà un objet reproductible, manipulable, parfois pauvre qui est enfin traité dans un ouvrage en langue française comme un objet précieux. De fait, le marché spécialisé s’est chargé entre temps de leur conférer une valeur d’échange qui, sans en faire un produit spéculatif, lui assure une reconnaissance grandissante par le monde de l’art. Peut-être faut-il le rappeler : les revues d’hier comme celles d’aujourd’hui circulent souvent par le don. Autre logique de l’échange, autre sens de la dépense (« improductive » à coup sûr, dirait Georges Bataille). Comme le souligne dans son introduction Mica Gherghescu, qui co-pilote cet ouvrage, les revues se font de moins en moins rares dans les vitrines des musées et des expositions temporaires, parce qu’elles permettent en effet de montrer ce qui a présidé aux grandes manoeuvres de l’art célébré sur les cimaises, comme aux grandes ruptures esthétiques ou culturelles. La revue a su se faire discrète : la voilà un peu plus visible et de belle manière. Là dessus, finissons cette première soirée.

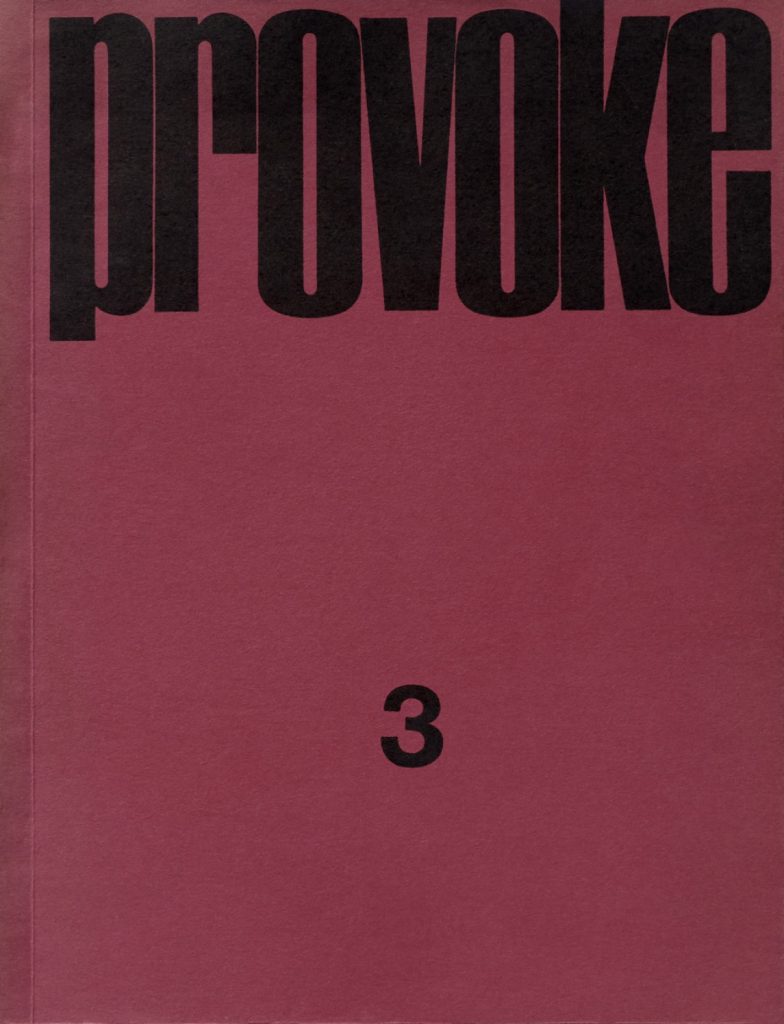

Tout absorbé par les images des couvertures de revues, les noms aperçus aux sommaires, les mises en page, bref tous les beaux effets des revues avec leurs partis pris virevoltants, j’en ai oublié les bonnes manières d’un compte rendu tiré à quatre épingles, un peu comme ce notable viennois à la moustache soignée, en première page de Das Andere en 1903. Reprenons. Ce fort volume collectif est placé sous la double responsabilité de Mica Gherghescu et Laurence Gueye-Parmentier toutes deux en poste à la Bibliothèque Kandinsky (BK pour les intimes), l’une responsable de l’accueil scientifique et de la programmation et l’autre documentaliste principale. Ainsi, les 200 revues choisies font partie des riches collections de cette bibliothèque de périodiques constituée à partir de 1974 et enrichie par des fonds d’artistes (le plus riche étant celui de Kandinsky lui-même avec 248 titres) ou, plus récemment, par l’acquisition en 2006 de l’incomparable collection de Paul Destribats. Pourquoi un tel cadre chronologique (1903-1969) et un tel choix de 200 titres (seulement) ? Subjectivité répond l’introduction de l’ouvrage et puis quand même quelques critères plus objectifs : radicalité, intransigeance, expérimentation, audace, provocation (citons, au passage, la revue de photo japonaise Provoke née en 1968) ou encore « plaque tournante », selon une expression employée par Germain Viatte, ancien directeur du Musée national d’art moderne. C’est bizarre, mais cette expression souvent associée au crime (plaque tournante de la drogue, du banditisme, etc.) va comme un gant aux revues. Je tombe en arrêt sur cette citation (comme il y en a d’autres, au fil du catalogue, opportunément extraites des revues présentées et permettant de reprendre notre souffle entre deux univers esthétiques) : « Franchir un seuil, c’est donc traverser une zone dangereuse où des batailles invisibles, mais réelles, se livrent » (Marcel Griaule, Documents n° 2, 1930).

Au fond, on est toujours un peu embarrassé pour qualifier les revues, confronté à leur diversité, leurs promesses non tenues, leur côté hâbleur. D’ailleurs, fallait-il parler ici des magazines ? De Vu, Voilà ou Détective, Regards et autres Paris-magazine… Et que penser rétrospectivement de cette publication qui paraît en 1914 pour douze livraisons en adoptant le titre de Little review ? Sous la houlette de Margaret C. Anderson, on sait son rôle historique dans la défense sans concession du modernisme littéraire et artistique. Le sommaire donne le tournis : évidemment Joyce, et aussi Pound, Picabia, Gertrude Stein, Jean Toomer, Hemingway et puis encore El Lissitzky, Naum Gabo, Kiesler, Ernst, Brancusi, Joseph Stella… Petite revue, vraiment ? L’ambition de sa fondatrice se formulait également en toute simplicité : « J’ai commencé The Little Review parce que j’ai voulu une vie intelligente ».

Il m’a semblé conclure agréablement cette deuxième soirée en leur compagnie en m’endormant sur cette formule si juste. Oui, c’est tout à fait cela : la vie revuiste est intelligente. Intelligente, parce que mordante, décloisonnante, échappant aux piteuses zones ternes du manque de résolution, comme à la peur des contradictions éclatantes. Oui, intelligente, parce que… (longues explications nocturnes aussi inutiles et vaines qu’un comité de rédaction réunissant tous les collaborateurs d’une revue. NB : est-ce que cela a jamais existé ? Avant 1969, bien sûr… Suite sans fin des conversations nocturnes, etc.)

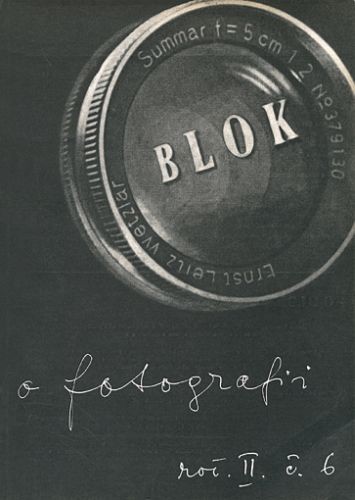

En conclusion d’une synthèse sur les revues constructivistes, Mica Gherghescu attire l’attention sur la quatrième de couverture de Blok (Varsovie) et de Ma (Vienne) en 1924 : les revues s’adressent la parole, tissent des liens, se citent, se saluent, niant frontières et différences linguistiques. Elles parlent la même langue, se reconnaissent et constituent une communauté ; celle d’un lieu commun où circule et s’agence la divergence, la diversité, la négativité sans synthèse finale possible : un vrai cauchemar pour hegelien. Dans ces conditions, il ne reste qu’à se livrer pour occuper cette dernière soirée avec elles à un petit choix hyper subjectif en allant vite, très vite dans ce livre à plusieurs vitesses comprenant des notices informatives de quelques lignes, des citations et des analyses plus développées ; par exemple, sur Christian Zervos, les revues d’architectures, les revues surréalistes soulignant, et c’est rare, le rôle de Jean Schuster, le mouvement Phases d’Edouard Jaguer et Anne Ethuin, encore plus rarement pris en compte, les revues tricontinentales ou les revues de poésies sonores et visuelles. Comment finir, sinon par une salve personnelle de revues proches, simplement parce que j’ai croisé l’un ou l’autre, acquise l’une ou l’autre chez un bouquiniste, consultée celle-ci ici ou là, mais sans nostalgie aucune parce que, voyez-vous, tout cela, c’est comme la jeunesse, elle « ne passe pas : elle reste sur l’estomac » (Le soulèvement de la jeunesse n°2, 1952).

Attention, feu : Agentzia (parce que Jean-François Bory, 1967-1972), The Situationnist Times (parce que Jacqueline de Jong), Opus (parce que Alain Jouffroy), A Phala (parce que Claude Courtot), La dictature lettriste (parce que Maurice Lemaître), Partisans (parce que j’en ai plein), Panderma (parce que Simon Hantaï), Néon, Bief, La Brèche, Le surréalisme, même (parce Jean Schuster et quelques autres ), Black mountain college (parce que René Laubiès), Potlatch, l’IS, Les Lèvres nues (parce que ça forme), S.M.S. (Shit Must Stop, parce que vraiment ça a l’air très bien et que ça suffit pour cette fois).

Jérôme Duwa

La Fabrique de l’histoire de l’art

200 revues 1903-1969

Les éditions Textuel, 2020, 437 p., 59 €