« Résumons : écrivain, c’est-à-dire imprévisible. Écrivain, c’est-à-dire solitaire (au sens aussi des diamants). Ne “tenant pas boutique”. Intervenant dans la société à sa façon modeste, prétentieuse, inattendue, folle, irrécupérable. Non programmable. »

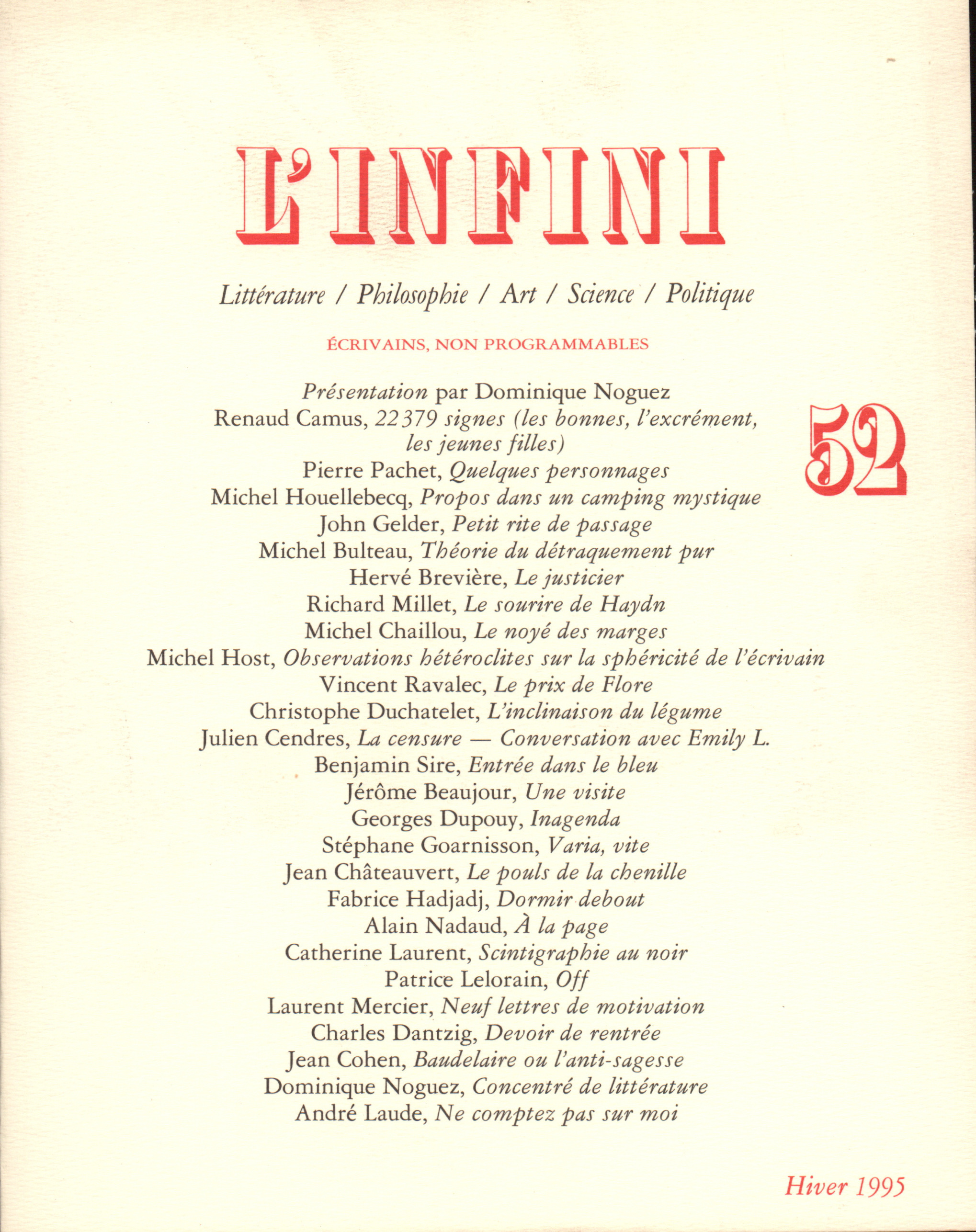

Dominique Noguez, « Écrivains non programmables », dans L’Infini n° 52, hiver 1995.

On aurait parlé cinoche, on aurait évoqué Duras ou on aurait discutaillé des mille et une subtilités de l’humour… Comme jeune journaliste dans la presse cinéma et littéraire – c’était il y a une bonne quinzaine d’années –, j’ai eu bien des occasions de rencontrer Dominique Noguez. Toutes manquées hélas, pour je ne sais plus trop quelles raisons et d’ailleurs peu importe. C’est comme ça : on se rate, on passe à côté de quelqu’un, on se fréquente par livres interposés. Routine des trajectoires déviées, erreurs d’aiguillage. Et puis voilà, un jour il n’est plus temps, il est trop tard, on parle de ce quelqu’un au passé. Si je n’ai jamais croisé Dominique Noguez en vrai, comme disent les mômes, en revanche je l’ai souvent croisé dans mes lectures de revues, ici ou là, au fil des années. Ce désinvolte raffiné me réjouissait toujours. Voir son nom au sommaire de tel ou tel numéro c’était comme des retrouvailles, la promesse d’un bon moment en perspective.

La première fois que je l’ai lu en revue ce devait être, si je me souviens bien, dans Recueil. Il s’agissait de la publication en avant-première de quelques bonnes pages de La Colonisation douce. Sous la forme d’un carnet de bord au long cours, Noguez y consignait et commentait l’invasion irrésistible, par vagues ou par vogue, de l’anglais dans nos jactances hexagonales, le parler d’Oncle Sam concurrençant toujours plus la langue de Molière sur le mode « pousse-toi-de-là-que-je-m’y-mette ». Régulièrement ce touche-à-tout de talent donnait aussi à L’Infini des contributions sous forme de notes, de fragments. Prose éclatée où il savait se montrer éclatant d’érudition. Parcelles de son savoir savoureux, savamment savonné à en faire des bulles légères, légères. Parce qu’on peut le ranger dans la famille « des légers et des cinglants » (la formule est de lui, dans une lettre à son ami Roland Jaccard), entre Jules Renard et Roger Nimier, disons. Dans le genre farces et attrapes, qu’il affectionnait tant, Noguez se posait, flattant dans le nonsense du poil le gros animal social, excellant à jouer avec son « intérêt gourmant pour les formes diverses de la bêtise » (je cite là Les Martagons[i], un de ses romans que je préfère). Dans le registre du divertissement piquant, j’ai souvenir également de morceaux de choix qu’il avait donnés à Décapage, quand la revue de Jean-Baptiste Gendarme n’était alors qu’un fascicule de quelques feuillets photocopiés et sommairement agrafés. J’ai encore en mémoire son « échantillon de sociologie guillerette », paru dans une livraison de la foutraque NRV, alors dirigée par la triplette Beigbeider-Duteurtre-Massot. Recherches faites dans mes archives, je l’ai conservé, cet exemplaire daté de l’été 1998. Il est là, sous mes yeux, et je ne résiste pas à la tentation de vous recopier cet extrait in extenso : « En plus des deux sacs, il a pris sous son bras un filet à papillons (ou est-ce une épuisette ?), il a dit ‘Au revoir madame Louisa’ à la concierge qui a répondu ‘Bonnes vacances monsieur Jean-Pierre’, il a descendu en sifflotant l’escalier de la station Place des Fêtes, direction gare de l’Est. Il s’est placé à l’arrière du quai, a posé ses sacs, a laissé passer deux rames et, à la troisième, il a sauté sous les roues, l’objet sous le bras (finalement c’était une épuisette) ». Ce « finalement c’était une épuisette » placé entre parenthèses est excellent : il désamorce d’un constat d’objectivité froide tout le tragique de l’affaire. Du Noguez pur jus. Farceur, il me faisait donc rire, vraiment rire, un peu à la manière de cet autre trublion, le trop méconnu Michel Ohl (1946-2014). Des actionneurs de zygomatiques, l’un comme l’autre, des machinistes du fou-rire.

Dominique Noguez donnait aussi très fréquemment à lire tels ou tels passages de son journal intime. Dernièrement, par exemple, il avait participé au numéro anniversaire des Moments littéraires, sorti l’été dernier. Dans l’extrait en question nous sommes à l’automne 2017 et, rapporte Noguez, l’éditeur-écrivain Olivier Frébourg dit vouloir publier l’intégralité de son journal : « C’est très aimable, mais c’est beaucoup », commente l’intéressé, d’un flegmatisme un peu passif. De toute évidence l’essentiel des écrits privés de Noguez est inédit. Lui-même l’admettait tout récemment, dans la NRF de janvier dernier, à l’occasion d’un dossier sur le journal, pratique solitaire et semi-clandestine : « Comme écrivain, je suis un iceberg dont les trois quarts sont immergés (mon journal) ». Ailleurs, toujours dans ce même numéro de la NRF, il expliquait à raison que tenir un journal sur la durée « est une sorte de pacte passé avec (soi)-même », « une finalité à tous ces moi qui ont, de-ci, de-là dans le temps, fait précédemment l’effort, parfois le sacrifice, de s’atteler longuement à cette besogne. On ne laisse pas en plan un travail commencé, surtout si l’on s’est persuadé, à tort ou à raison, que c’est ce qu’on pouvait faire de mieux dans la vie. ». Un jour prochain, peut-être, on lira la totalité du journal de celui que l’on pouvait considérer comme « un écrivain non programmable » (voir l’exergue) ou comme « un bricoleur-moraliste », suivant l’expression qu’il donnait à cette formule dans, encore, Les Martagons : « L’écrivain de demain serait un moraliste, c’est-à-dire quelqu’un qui, loin des diktats du marché, des médias et de l’institution scientifique avec ses spécialistes patentés mais borgnes ou myopes, pratique le libre examen et, par la fiction, invente des modèles, construit des synthèses, risque des utopies. » Un autoportrait ? On dirait bien. Ouvrons pour conclure l’abécédaire Immoralités[ii] et laissons le (bon) mot de la fin à Dominique Noguez qui, à l’entrée ‘mort’, écrivait ceci : « Les absents ont toujours tort. Et les morts, donc ! »

[i] Gallimard, 1995.

[ii] Gallimard 1999.

Anthony Dufraisse