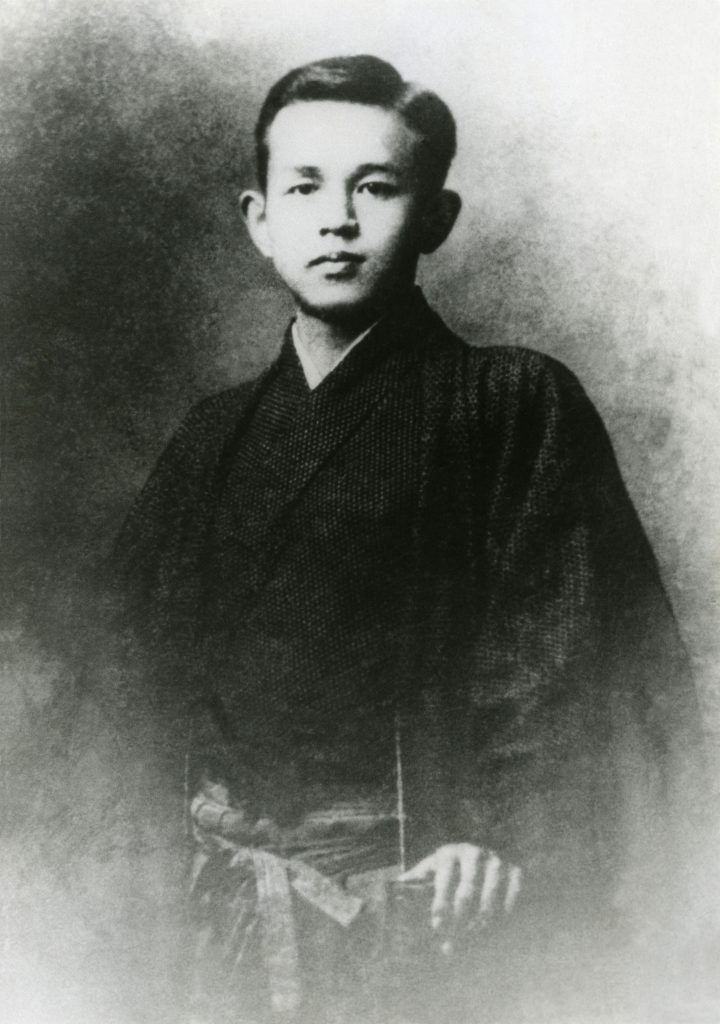

Le Prix Clarens du journal intime 2020, du nom de la fondation qui le décerne avec la revue Les Moments littéraires, a été remis fin novembre. Ces quelques lignes valent donc session de rattrapage. Rappelons d’abord que c’est la deuxième édition de ce prix qui a couronné, l’an passé, Sandor Marai, à travers la traduction d’une partie de son monumental journal (qui compte rien moins que dix-huit volumes dans son édition originale, en hongrois.) Après le Budapest de l’après-Seconde guerre mondiale, c’est vers le Japon du début du XXe siècle que, cette année, les membres du jury ont tourné leurs regards. Daniel Arsand, Monique Borde, Michel Braud, Béatrice Commengé, Colette Fellous, Jocelyne François, Robert Thiery sans oublier, bien sûr, Gilbert Moreau, le président dudit jury, initiateur de ce prix et infatigable animateur des Moments littéraires, ont distingué Un printemps à Hongo, d’Ishikawa Takuboku (1886-1912). Le vote a été serré, croit-on comprendre, puisqu’il aura fallu attendre le 4ème tour de scrutin pour départager les ouvrages finalistes – étaient également dans la course le tome 3 du journal de Richard Millet et le 10e volume de celui de Charles Juliet.

Takuboku, qu’on présente parfois comme un genre de Rimbaud japonais, jouit, plus d’un siècle après sa mort, d’une authentique popularité dans son pays (au point de faire l’objet d’un manga de feu Jirô Taniguchi). En France on le découvre peu à peu grâce aux traductions données depuis des années par les éditions Arfuyen qui bénéficient là, donc, d’un inespéré coup de projecteur, et c’est heureux. Jusqu’ici, de Takuboku, on connaissait surtout le poète fiévreux au plus près de ses émotions, celui qui enregistre fébrilement, comme autant d’instantanés, ce qui vibre en lui. Cette fois, le journal donne à voir le prosateur grâce aux bons soins du passeur Alain Gouvret. Cet écrit jusqu’alors inédit couvre deux petits mois du printemps 1909, soit trois ans avant la mort prématurée de son auteur, qu’une tuberculose emporta à vingt-six ans. « Pour briser le vieux moule de la littérature japonaise et se permettre de tout dire, il tente une expérience singulière : substituer aux caractères japonais les caractères latins. C’est une totale libération. Ses besoins sexuels, ses sautes d’humeurs, ses lâchetés, ses contradictions, il les aborde en entomologiste, comme s’il s’agissait d’un autre », résume très bien l’éditeur dans sa présentation du livre. Le fait est, Takuboku fascine assez par son parti pris de dire toute la vérité et rien que la vérité sur sa vie telle qu’elle se déroule, souvent contrariée, contrainte et contrastée. Puisqu’on évoquait l’Europe de l’Est en commençant, peut-être pourrait-on, par bien des côtés, comparer ce journal à celui d’un autre cas, on a nommé Kakfa… Pratiquant une implacable autodérision (proche, presque, de l’autoflagellation), Takuboku semble vouloir honorer, page après page, jour après jour, une promesse de lucidité face aux contingences de l’existence. Cette écriture intime lui est ainsi comme un instrument tranchant, bistouri ou scalpel ; arme de dissection massive, disons. Un outil, oui, aussi effilé que la lame d’un katana. Les amateurs de ce genre d’écrits le savent bien : les plus sincères journaux intimes sont toujours des opérations à cœur ouvert.

Anthony Dufraisse