Chaque année, des élèves du DSAA de l’École Estienne, partenaire d’Ent’revues, visitent le Salon de la revue. Ils y découvrent des objets, des projets, des idées. Ils y font des rencontres, y découvrent le plaisir de s’aventurer dans des lectures neuves, souvent joyeuses, qui aident à penser qui nous sommes, à envisager notre présent et notre passé avec lucidité.

Au gré de ces rencontres, ils choisissent une revue et en proposent une lecture collective, vivifiante, qui fait partager leurs goûts et une manière de diverger ensemble, d’accueillir la surprise des lectures et des images.

Ce sont ces premiers pas de lecteurs critiques curieux qu’ils partagent avec nous. C’est ce sentiment de passage, de transmission, de relais que ces textes mettent en avant. Rappelant, à l’occasion de « Partir en Livre« , que la lecture, les livres, les revues, sont comme des incubateurs qui nous ouvrent des possibles !

Θ Θ Θ

Le territoire en vitrine

par

Leïa Bessad , Adèle Capdeville, Rosalie Debussche & Maxime Legras

Entrez, regardez, touchez du regard.

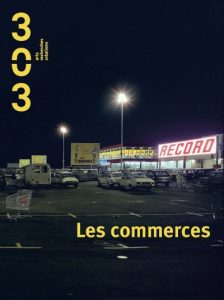

La nouvelle livraison de la revue 303 – arts, recherches et créations explore un sujet aussi banal qu’essentiel : le commerce. Pas celui des néons agressifs ou des interfaces cliniques. Non. Ici, on parle du commerce du coin, de celui où on connaît votre prénom, de la vitrine un peu de guingois qui vous donne encore envie de vous arrêter. Elle fait l’éloge d’un commerce ancré, charnel, vivant – celui qui palpite au rythme des territoires, tel que les Pays de la Loire, que 303 incarne jusque dans son nom : 3 + 0 + 3, l’addition des cinq départements de la région, comme un clin d’œil crypté à son attachement au local.

C’est la fête des vitrines, et vous êtes invités.

On y célèbre les boulangeries au levain bavard, les épiceries du quotidien, les échoppes discrètes à la lumière jaune qui veillent tard. On tourne les pages comme on flâne un samedi matin, nez au vent. Il y a des images qui sentent le pain chaud et des mots qui claquent comme des rideaux métalliques qu’on soulève à l’aube. Les photographies en noir et blanc de Frédérique Bridot captent ces moments suspendus – des enseignes un peu passées, des façades sans fard, mais pleines d’histoires. On est entre nostalgie douce et poésie documentaire. Tout un monde à l’ombre des grandes surfaces.

Mais la revue ne se contente pas de réveiller des souvenirs. Elle interroge, elle questionne, elle pense. Car ces commerces ne sont pas de simples points de vente. Ce sont des balises humaines dans nos quotidiens éclatés. Des phares familiers dans le brouillard des villes. Des lieux de frottement, de contact, de vie.

Un ticket de caisse peut-il être un acte politique ?

Dès les premières pages, Philippe Moati met les pieds dans le plat. Acheter local, c’est plus qu’un choix économique. C’est un cri doux contre l’uniformisation. Une forme de résistance tranquille. Dans ce théâtre du quotidien, chaque achat devient une prise de position. Comme dans Discount de Louis-Julien Petit (2015), où une bande d’employés invente son propre contre-modèle dans les coulisses d’un supermarché. Une comédie sociale, oui, mais aux allures de manifeste.

La revue joue ensuite une autre carte, plus ludique : celle de la bande dessinée. François-Jean Goudeau explore avec finesse l’avenir de ces centres commerciaux devenus des coquilles vides. L’humour y flirte avec la mélancolie. Case après case, on perçoit cette envie de rendre à ces lieux un peu de leur souffle, de leur âme. Comme si la mémoire collective avait besoin d’un toit.

Puis vient Jean-Pierre Garnier, avec sa lecture sociologique précise et précieuse. Il remet en lumière un mot discret mais essentiel : l’interconnaissance. Ce lien ténu entre commerçants et clients, fait de sourires en coin, de blagues réchauffées, de « tiens, comme d’habitude ? ». Ce lien s’effiloche à mesure que les zones commerciales s’étalent. Et avec lui, c’est une certaine idée du « vivre ensemble » qui se délite.

Mais 303, ce n’est pas qu’un recueil de réflexions.

C’est un objet. Un espace. Une scène. Chaque page est pensée comme un décor. Les images y respirent. Les textes s’y étirent comme des pas dans une rue calme. Feuilleter cette revue, c’est marcher doucement dans un monde qu’on croyait oublié. C’est ralentir le pas, regarder autrement. C’est voir le patrimoine non plus comme un monument, mais comme un rideau à moitié tiré, une vitrine embuée, une clochette qui tinte.

Et si l’on doutait encore que le commerce puisse être matière à récit, 303 en fait la démonstration éclatante. Chaque devanture est une scène. Chaque caisse enregistreuse, un carrefour de destins. Et derrière une enseigne vacillante, ce n’est pas seulement une économie locale qui vacille, mais une mémoire partagée, un territoire en tension.

Et si, demain, nos souvenirs tenaient dans une vitrine ?

La question semble flotter… Alors, une fois la dernière page refermée, une question flotte, insistante : 303 murmure que sous la banalité des rideaux à demi-levés et des enseignes écaillées, se cache une précieuse matière vivante. Un quotidien cousu de gestes simples, d’échanges minuscules, mais porteurs de liens. Dans un monde où tout s’accélère, pousser la porte d’un petit commerce, saluer, discuter prix ou météo… c’est déjà affirmer qu’on veut encore appartenir à quelque chose.

Pas un clic, pas une livraison. Un lieu, un visage. Une mémoire en cours d’écriture.

Θ Θ Θ

C’est la fête chez Zone Critique…

par

Garance Anglio, Juliette Bidaut, Lylia Mismac, Fanny Miton, & Florence Yu

Et vous êtes invités ! Pour lire Zone Critique – no 4, hiver 2023/2024 –, aucun prérequis nécessaire : pas de dress code imposé, de bouteille de rosé à apporter, de choré à mémoriser… La revue est votre seul ticket d’entrée ! Vos hôtes sont nombreux, et leurs articles, variés. Ensemble, ils recollent les pièces d’un puzzle commun : l’exploration du thème de la fête. Un sentiment de déjà-vu ? Comme esquissé précédemment, la forme de la revue constitue une célébration en soi. Des individus dissonants, réunis en un lieu le temps d’une lecture : les pages sont un dancefloor, leurs mots, des paroles. Tout le monde a ajouté sa chanson et, malgré tout, la playlist fait sens.

Avant même l’ouverture, le small talk domine. Des citations, éparpillées ça et là, émaillent la quatrième de couverture : « La fête est une approximation collective de l’acte sexuel », « Les fêtes, je n’y vais plus car je déteste les gens »… Une vitrine qui bouscule, porte d’entrée vers des anecdotes alléchantes : raison première de l’intérêt pour cette revue. Et à l’intérieur, alors ? Par le biais d’entretiens, on débat avec des auteurs, des cinéastes, des performeurs de la nuit… Puis on analyse la fête en invoquant les plus grands. Dans Les Années d’Annie Ernaux, elle est le décor illusoire parfait pour mettre en scène le tragique. Au cinéma, elle est souvent « ce désordre orchestré qui éclate en tous sens » comme dans Babylon (2022), le dernier film de Damien Chazelle.

Dès l’édito, le ton est donné : « La fête propose un autre cadre que le temps ordinaire. Elle obéit à d’autres règles ». Michel Foucault parlerait d’hétérotopie. Entrer dans une fête, c’est prendre part à une cérémonie, et Zone Critique nous immerge au cœur de la foule. En réponse à la quantité de texte, la revue se permet des respirations : des portraits « sur le vif », clichés photographiques de danseurs de salon. La caméra floue nous invite au mouvement collectif, au lâcher-prise. Alors on entre dans la danse !

D’autre part, les choix de mise en page évoquent une dualité propre à ce numéro : quand des capitales bold moderne rencontrent un corps de texte en police sérif plus traditionnel, l’œil avisé ne peut qu’applaudir. Le parfait terrain d’entente entre le sujet, à première vue léger, et son traitement analytique poussé.

La soirée touche à sa fin ? Dans le dernier tiers de ce numéro, l’heure est à l’anecdote : Paroles de fêtards est l’occasion pour les auteurs et autres amoureux des mots de raconter un souvenir, un ressenti, un point de vue. Retenons une chose de ce Zone Critique no 4 : la fête adopte plusieurs visages. Ou, si l’on peut se permettre le jeu de mots… elle est ce que vous en faites. Et « […] c’est aussi l’oiseau qui prend son envol au printemps […] J’ai toujours associé la fête à la lumière du jour ».

En somme, merci Zone Critique pour l’amour contagieux des images et de la culture. En attendant le prochain numéro, on rejouera la même playlist encore et encore.

Θ Θ Θ

Un papotage sur Papotin

par

Alyssia Cai, Émelyne Chemin, Élise Graziosi & Emmanuelle Rivet

L’équipe de graphistes de l’École Estienne s’est rendue, le samedi 11 octobre 2024, au Salon de la Revue, où elle a fait la rencontre de l’équipe de Papotin. De cette rencontre est née une interview imaginaire, un dialogue tissé entre réalité et fiction. Entre l’instant vécu et une session de questions-réponses rêvée, un véritable papotage a pris vie forme.

Les graphistes : Quelles sont les origines de la revue Papotin ? Comment est née cette idée ?

Papotin : Notre revue de presse artistique et littéraire française « Papotin » est née en 1989 par la rencontre de Driss El Kesri, Moïse Assouline et Gilles Roland-Manuel, éducateurs spécialisés et psychiatres, et de personnes porteuses de troubles du spectre de l’autisme.

Cette idée d’offrir un lieu d’expression et de créativité à ces rédacteurs non-professionnels tire ses racines d’un journal new-yorkais créé par des personnes sans-abris qui interviewaient des personnalités publiques. Dans un monde où les personnes autistes sont marginalisées et exclues des médias traditionnels, nous souhaitons permettre à des voix et des regards singuliers de gagner en visibilité.

Les graphistes : Qui sont les principaux contributeurs de la revue et comment collaborez-vous avec eux ?

Papotin : Nos revues sont produites par des personnes atteintes du trouble de l’autisme souvent accompagnées dans des structures spécialisées. Surnommés les « papotins », ils expriment leurs pensées et perceptions de la réalité à travers des textes, poèmes, récits, et dessins empreints de sincérité et de sensibilité. Par exemple, dans ses premières pages, le Papotin numéro 41 nous invite à découvrir Être amoureux de Sébastien, un poème délicat aux vers spontanés où il propose sa définition, ce que signifie réellement, selon lui, être amoureux. Nos Papotins participent également à des interviews de personnalités publiques, en posant des questions directes et authentiques, souvent déconcertantes, mais toujours profondes et dénuées d’intentions cachées.

Ces rencontres sont devenues notre marque de fabrique. Nous mettons tout en œuvre pour assurer un environnement bienveillant aux “papotins” afin de valoriser leur manière unique de voir le monde, ce qui donne à notre revue son ton inimitable.

Le temps est venu de la part de Papotin d’à notre tour nous questionner et nous interroger sur notre regard de graphiste à Estienne.

Papotin : Que penses-tu de l’identité visuelle et du style graphique de la revue ?

Les graphistes : Dès le premier regard, l’illustration d’Angèle et son orange fluorescent en arrière-plan en couverture du numéro 41 de Papotin ont attiré notre attention. Nous avons été agréablement surpris de retrouver cette teinte tout au long de la revue, déclinées sous diverses formes typographiques, abstraites et sensibles. Elle permet de donner une fraîcheur visuelle à la revue, qui illustre parfaitement l’originalité de vos rédacteurs amateurs. Mettre en lumière un handicap invisible à travers la couleur est une approche ingénieuse. Au-delà de l’aspect graphique, nous avons également apprécié le format des articles, exclusivement composés d’interviews retranscrites mot pour mot, en préservant toute la spontanéité et l’authenticité des propos de vos rédacteurs.

L’interview d’Angèle a été l’occasion d’explorer de nombreuses thématiques d’actualité, allant de l’homosexualité à l’intimité, en passant par la perception de soi. Avec une sincérité désarmante, les questions posées étaient directes et sans filtre. « Est-ce que parfois tu te détestes avant de monter sur scène ? » interroge ainsi le rapport qu’Angèle entretient avec son image et le trac. De même, « Bonjour Angèle, j’ai entendu dire que tu étais bisexuelle » ou encore « Vous êtes consciente que votre relation avec votre amie permet une ouverture sur les gens concernant l’homosexualité ? » illustrent un intérêt pour son engagement et la visibilité LGBTQ+. Enfin, « Quel effet ça te fait d’être critiquée sur les réseaux sociaux ? » met en lumière les pressions liées à la notoriété et l’impact du regard extérieur sur son bien-être. Les illustrations réalisées par les personnes atteintes d’autisme témoignent de leur personnalité unique mais aussi d’un profond désir d’ouverture au monde. Cela nous a permis de nous sentir au plus près d’eux.

Papotin : La revue a-t-elle changé ton regard sur certains sujets ou sur la communication en général ?

Les graphistes : En apercevant Le Papotin du coin de l’œil, on pourrait presque le confondre avec un magazine destiné aux adolescents avides de potins légers et divertissants. À première vue, jamais nous n’aurions imaginé qu’il soit conçu avec la participation de personnes autistes. Il faut dire que, bien souvent, nous avons l’image de sujets engagés, sensibles ou associatifs comme étant difficiles à traiter de manière attrayante.

En feuilletant la revue, on comprend qu’il était possible de concilier engagement et esthétique, profondeur et plaisir visuel. Ce qui fait la force du Papotin, à notre sens, c’est sa sensibilité sincère. Ici, pas de photos trop lissées ni de questions édulcorées. On se dévoile, on s’exprime avec une honnêteté brute, un regard vrai sur le monde et des mots justes sur les causes qui comptent. Et c’est précisément cette authenticité qui touche en plein cœur.

Θ Θ Θ

Sortir de sa coquille

par

Henriette Mambingo, Jade Shu & Siou Steinfeld.

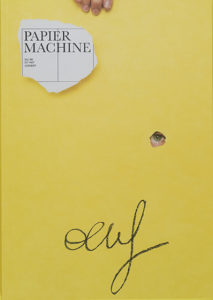

Papier Machine, revue belge fondée en 2016, se distingue par son approche singulière : à chaque numéro, un mot unique devient prétexte à une exploration collective, croisant les regards d’auteurs, d’artistes, de chercheurs et d’architectes. En mars 2017, pour son cinquième numéro, la revue s’empare du mot « œuf », objet aussi banal qu’énigmatique, pour en révéler toute la richesse symbolique et conceptuelle. Cette livraison rassemble 38 contributions, toutes issues de disciplines et d’imaginaires différents, témoignant de l’ambition de Papier Machine : transformer un simple mot en un espace d’investigation poétique et intellectuel.

Dès la couverture, l’œuf s’impose. Le jaune éclatant, omniprésent, évoque immédiatement le jaune d’œuf, matière organique et fragile. Ce choix chromatique place d’emblée le lecteur dans un univers sensoriel et symbolique. Mais la couverture ne se contente pas d’illustrer le thème : elle le déconstruit. Un papier déchiré laisse apparaître le titre de la revue comme un éclat de coquille brisée, suggérant l’idée d’éclosion, de naissance ou de révélation. Plus intrigant encore, un trou circulaire perce la couverture, dévoilant un œil. Ce regard pose une question essentielle : sommes-nous face à un observateur extérieur ou à l’instant fragile où un poussin perce sa coquille ? Ce jeu visuel, subtil et ambigu, évoque un passage – entre l’intérieur et l’extérieur, le visible et l’invisible, l’être et le devenir.

L’identité graphique de ce numéro repose sur un savant équilibre entre simplicité et profondeur. Le mot « œuf » est inscrit à la main, à la craie grasse. Des doigts apparaissent sur la couverture, tenant la page avec précaution – comme on manipulerait un œuf fragile. Cette métaphore du geste n’est pas anodine : elle fait écho à la démarche même de Papier Machine, qui consiste à manipuler un mot, à le briser pour en révéler l’intérieur, ses strates cachées. Sur la quatrième de couverture, la revue pousse plus loin encore ce travail d’auto-réflexion : le processus de conception de la première page y est révélé, comme si l’on pénétrait littéralement à l’intérieur de l’œuf ou du mot lui-même.

Le rythme de la revue est pensé comme un parcours sensoriel et intellectuel. Textes, illustrations, photographies, histoires brèves et longues se succèdent, créent un dialogue fécond entre l’écrit et l’image, entre le concept et la matière. Chaque contribution vient enrichir l’univers de l’œuf, parfois avec légèreté, parfois avec gravité, dans un enchaînement fluide où la diversité des formes reflète la polysémie du terme.

L’une des contributions marquantes est celle d’Adrien Absolu qui questionne un détail apparemment anodin : la disparition de la ligature « œ » dans les premiers programmes informatiques des années 80. À travers cette analyse minutieuse, il souligne combien l’absence de ce caractère efface une part du langage, réduisant des mots comme « œuf » ou « œil » à de simples approximations. Ce motif du manque et de la révélation traverse tout le numéro, offrant un dialogue constant entre les formes visuelles et les réflexions théoriques.

Loin d’enfermer l’œuf dans une image fixe, Papier Machine en explore les paradoxes. Il est à la fois contenant et contenu, fragile et porteur de vie, banal et infiniment mystérieux. De l’œuf cosmique des mythologies anciennes aux questions contemporaines sur la représentation, chaque contribution fait éclore une réflexion nouvelle. Le lecteur passe ainsi d’une fiction sur l’œuf primordial à une photographie fragmentaire évoquant la fragilité de la matière, ou encore à des illustrations où l’œuf devient objet d’expérimentations graphiques. Cette alternance de formes instaure un rythme vivant et hétérogène, où chaque page semble ouvrir une nouvelle perspective.

Avec ce cinquième numéro, Papier Machine confirme sa capacité à transformer un mot simple en un laboratoire d’idées. La revue ne se contente pas de célébrer l’œuf ; elle le questionne, le déconstruit et en fait l’emblème d’un processus plus vaste d’exploration du langage et de ses limites. Un numéro où l’œil perce la coquille et où chaque page est une invitation à éclore autrement.

Θ Θ Θ

Brasero ou la joie d’une autre Histoire

par

Gabriel-Dante Allspach, Thomas Bartolomei & Valentin Durot

Un cabinet de curiosités pour l’Histoire insolite

Dans l’immensité du temps et des événements, l’Histoire est souvent racontée à travers ses figures héroïques, ses batailles décisives et ses grandes révolutions. Mais qu’en est-il des faits étranges, des personnages oubliés ou des objets incongrus qui, pourtant, dessinent une trame fascinante et méconnue du passé ? C’est là que Brasero intervient, embrassant l’insolite comme une richesse, un prisme qui révèle une autre façon de comprendre le monde.

Ce numéro de Brasero est conçu comme un cabinet de curiosités, un écrin où chaque article est une pièce rare, précieuse et inattendue. Ici, point de récit linéaire ou de leçon trop bien ordonnée, mais une mosaïque d’histoires singulières, un assemblage d’étrangetés qui interpellent et nourrissent l’imaginaire.

L’étrange, une autre porte d’entrée vers l’Histoire

L’insolite attire l’œil et titille l’esprit. Il intrigue, dérange parfois, mais surtout, il enrichit. En donnant la part belle à l’extraordinaire, nous révélons des aspects méconnus de l’histoire : un manuscrit oublié qui bouleverse notre compréhension d’une époque, un rituel étrange ayant façonné une tradition que l’on croyait anodine, une invention géniale qui n’a jamais vu le jour mais aurait pu changer le cours des choses.

L’histoire regorge d’anecdotes surprenantes. Saviez-vous qu’au XVIIIe siècle, une tentative fut faite pour enseigner la musique… aux plantes ? Ou qu’un alchimiste français du XVIe siècle prétendait détenir la recette du métal vivant ? Que dire de ces manuscrits codés, encore jamais déchiffrés, et qui laissent planer le doute sur des savoirs perdus ?

Une collection d’objets historiques inattendus

Cette livraison de Brasero est une invitation à parcourir un musée imaginaire. Parmi ces pièces d’exception, attirons l’attention sur certaines d’entre elles. D’abord, ce miroir maléfique du Moyen Âge qui aurait servi à prédire l’avenir des rois et aurait disparu mystérieusement après avoir annoncé trop de tragédies. Ensuite, cette lettre de menace, écrite en langage crypté au XIXe siècle qui n’a jamais été déchiffrée, laissant planer le mystère sur un complot avorté. Plus surprenant encore : la France a un jour tenté d’établir une colonie en Antarctique, avant que le froid et le manque de ressources ne réduisent ce rêve à néant. Enfin, deux écrivains rivaux ont poussé leur querelle jusqu’à organiser un duel… à coups de pâtisseries empoisonnées, avant d’y renoncer par bon goût ou par crainte d’une génoise fatale. Chaque découverte est un fragment de l’étrange, une pièce de ce puzzle aux contours flous qu’est la mémoire collective.

Pourquoi célébrer l’inhabituel ?

Parce que ces histoires oubliées sont souvent celles qui donnent de l’épaisseur à notre compréhension du passé. Loin d’être de simples bizarreries anecdotiques, elles nous renseignent sur la mentalité d’une époque, sur ses peurs, ses espoirs et ses croyances.

En mettant en lumière ces récits insolites, Brasero choisit de raconter l’histoire autrement, par le prisme du singulier et du surprenant. Il s’agit de célébrer la curiosité comme une vertu, de rappeler que l’étrange, bien plus qu’une simple excentricité, est un révélateur du génie humain.

Alors, plongez dans ce cabinet de curiosités, laissez-vous guider par l’émerveillement, et découvrez un passé que vous ne soupçonniez pas. L’histoire n’a pas fini de nous surprendre.

Θ Θ Θ

Ces chroniques sont réalisées en partenariat avec l’École Estienne et paraissent dans le cadre de Partir en livre.