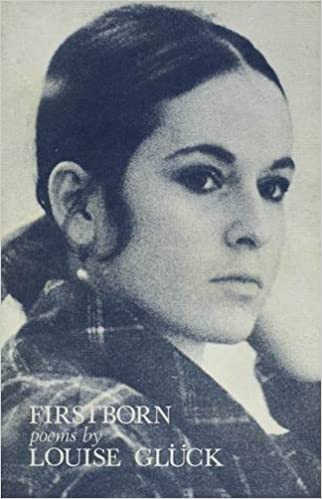

Hier, jeudi 8 octobre, le Prix Nobel de littérature était attribué à une poétesse états-unienne : Louise Glück. Comme chaque fois que l’Académie récompense un poète, tout le monde tombe de l’armoire, stupéfait. Comme lorsque Tomas Tranströmer recevait le prix en 2011, les lecteurs, les critiques se précipitent, découvrent une œuvre ou font semblant de la connaître. À la lecture de la presse, on constatera que c’est un peu la même chose aujourd’hui avec l’attribution du Nobel à une poète née en 1943 et auteure de presque vingt livres depuis 1968 et la parution de Firstborn.

On ne jouera pas au petit malin : on découvre aussi Louise Glück. Si on sait que la poésie américaine est depuis longtemps d’une grande qualité et qu’on la traduit très peu, trop peu, on a envie de lire ses poèmes, constatant avec effroi qu’aucun de ses livres n’est traduit en français. Même son Pulitzer obtenu en 93 n’a poussé aucune maison à se risquer à publier ses poèmes ! Il faut l’attention, la disponibilité des revues pour faire passer les textes, faire entendre des voix poétiques. C’est que les revues ont des antennes, des traducteurs, des curiosités inépuisables. Qu’elles ont le goût du risque aussi et des formes qui les rendent poreuses à l’inconnu.

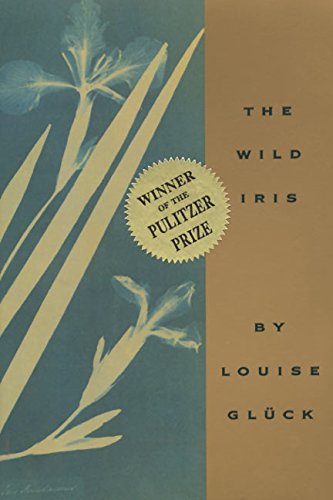

Ainsi, si Europe a publié dans son n° 1009 quatre poèmes de Glück, c’est Po&sie et l’équipe de la revue de Michel Deguy qui rend possible la lecture en français de certains de ses poèmes. Dès son n° 34 en 1985, Claude Mouchard et Linda Orr traduisaient des poèmes de Glück, ouvrant une première voie dans son œuvre. Puis en 1999, Raymond Farina proposait une traduction de « Huit Poèmes » et en 2014, Marie Olivier celle de « L’Iris sauvage ».

Sans cette revue et ses traducteurs, le lecteur francophone ne pourrait rien lire de Louise Glück. On y découvrira des poèmes un peu opaques mais dont la sophistication formelle frappe immédiatement (l’un des ensemble est bilingue) et l’on peut se plonger dans un univers inconnu. Pour situer Glück, Claude Mouchard et Linda Orr écrivent : « Louise Glück n’appartient pas à un groupe de poètes. Elle ne se laisse pas non plus ranger dans une tradition définie : « J’admire, dit-elle, Stevens et Dickinson, mais je me sens d’autres proximités, d’autres dettes : Eliot, Williams, Pound, Oppen, Cavafy. » Rilke, Sylvia Plath hantent sa poésie — mais, presque, comme des tentations, ou des pièges. Avec Sylvia Plath, en tout cas, elle a en commun le vœu d’une féroce perfection, et la mise à nu sans merci des rapports entre homme et femme, entre père et fille — cette fille dont le « rire dur » montre qu’elle a « compris ». »

On peut deviner ici les raisons d’un jury qui, après un scandale peu ragoûtant, s’inscrit clairement dans les enjeux du temps. Récompenser une femme, méconnue, une poète de surcroît, c’est prendre un certain parti. Autour de cette dimension, les propos de Marie Olivier apparaissent éclairants : « Sa poésie traverse le féminin tout en lui résistant. En effet, les poèmes de Glück traversent divers topoi et autres thématiques que l’on pourrait qualifier de féminins sans que l’on puisse pour autant les qualifier de féministes. L’allusion insistante à Dickinson dans ses entretiens comme dans sa poésie n’est pas innocente et trahit l’influence qu’a pu avoir la poète de Amherst sur Glück qui a grandi à Long Island. Les deux ont en commun une représentation fragmentée du moi ainsi qu’un témoignage de l’expérience ancrée dans une subjectivité singulière, la singularité d’une voix qui évite l’appartenance à tout genre poétique bien défini. Enfin, la poétique de Glück explore l’intimité d’un sujet tout en éludant le personnel. Le moi s’y révèle rarement identique d’un recueil, voire d’un poème à l’autre, ce qui est particulièrement saillant dans The Wild Iris. Le je lyrique y est kaléidoscopique, singulier et pluriel à la fois, sans cesse changeant et résolument ambigu dans sa référentialité. »

En attendant qu’un éditeur se risque à la traduire, comme lorsque Le Bruit du temps publie Henri Cole, on découvrira avec une certaine stupeur, comme on a été frappé par les poèmes d’Amy Clampitt récemment dans la revue Rehauts, des bribes de l’œuvre de Glück sur le site (généreux et efficace) de Po&sie. Souvent, on se demande, on nous demande, à quoi servent les revues, quelle est leur place, leur rôle… Et bien l’occasion de ce Nobel surprenant nous rappelle que leur plasticité, leur forme, leur ouverture permettent de faire des pas de côté, de prendre quelque avance, de proposer des découvertes qui, bien souvent, prennent leur sens beaucoup plus tard. Il ne faut pas oublier leur rôle de vigie, leur audace, leur compétence !

Nous vous proposons ici deux poèmes choisis dans les ensembles parus dans Po&sie que vous pouvez découvrir ici : Huit poèmes, Poèmes & L’Iris sauvage.

Hugo Pradelle

Éros

Etre mâle, aller

toujours aux femmes,

être repris

dans la chair percée :

Je suppose

que ça secoue la mémoire.

Et la petite fille

qui se veut

dans les bras de son père

de même l’a aimé

en second. Sans qu’on lui dise

quel besoin exprimer.

Il y a un regard qu’on voit,

la bouche plutôt désespérée —

Parce que le lien

ne se prouve pas.

Traduction Claude Mouchard & Linda Orr, Po&sie, n° 34

AUBADE

Le monde était très grand. Puis

le monde fut petit. O

très petit, assez petit

pour tenir dans un cerveau.

Il n’eut plus de couleur, fut tout entier

intime espace : rien

ni entra ni n’en sortit. Mais le temps

s’infiltra en quelque sorte en lui, ce fut

la dimension tragique.

J’occupais très sérieusement mon temps ces années-là,

si mes souvenirs sont exacts.

Une chambre avec une chaise, une fenêtre.

Une petite fenêtre, pleine des motifs faits par la lumière.

Dans son vide le monde

était toujours un tout, non

un fragment de quelque chose, avec

le moi en son centre.

Et au centre du moi,

une peine à laquelle je pensais ne pas pouvoir survivre.

Une chambre avec un lit, une table. Des éclairs

de lumière sur les surfaces nues.

J’avais deux désirs : le désir

d’être en sécurité et celui de sentir. Comme si

le monde allait se décider

à s’opposer au blanc

parce qu’il dédaignait le potentiel

et voulait à sa place une substance ;

des panneaux

dorés que frappait la lumière.

Dans la fenêtre, roussâtres

des feuilles du hêtre cuivré.

Sortant des stases, des faits, des objets

mêlés ou entrelacés : quelque part

le temps qui bouge, le temps

qui pleure pour être touché, pour être

palpable,

le bois poli

aux scintillantes distinctions –

et puis j’étais une fois de plus

une enfant en présence des richesses

et je ne savais pas de quoi les richesses étaient faites.

Traduction Raymond Farina, Po&sie, n° 90