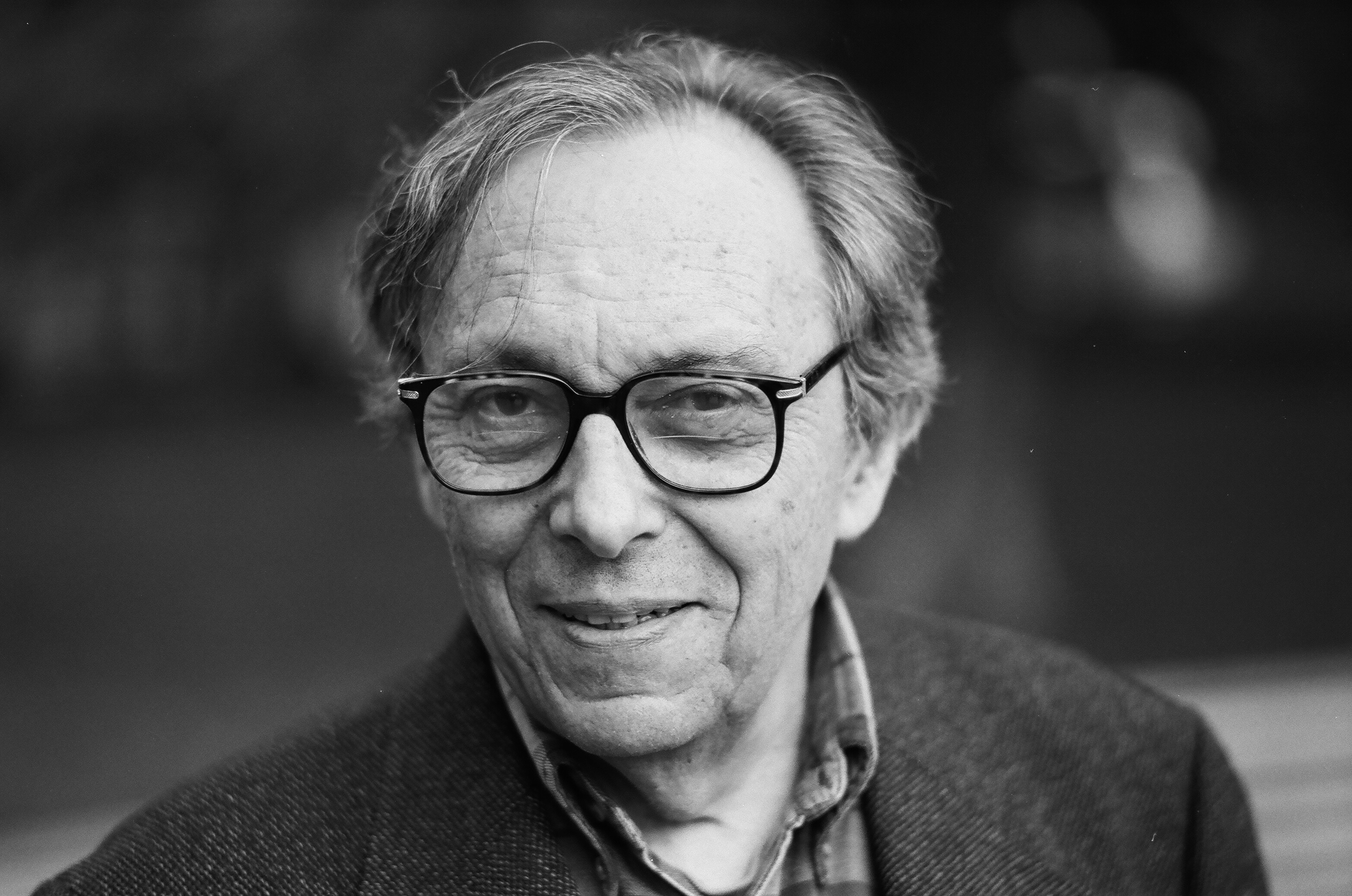

Jean Starobinski a, depuis les années quarante, beaucoup écrit dans des revues. Elles ont été des portes d’entrée dans sa grande aventure critique et intellectuelle, le lieu d’une écriture particulière et, surtout, de grandes amitiés respectueuses. Dans le numéro qui fêtait les 10 ans de La Revues des revues, il publiait un texte récapitulatif de ses liens profonds avec les revues. Une manière, notre manière, de lui rendre hommage.

L’usage des revues

Il est urgent de mettre un peu d’ordre dans ma mémoire, sur la question des revues.

Une première période, entre seize et vingt ans : attendre impatiemment les numéros de La NRF, couper les pages de Mesures, feuilleter les volumes de Minotaure à la Bibliothèque d’Art pendant les récréations du collège. Chaque courrier livrant une revue fut un événement, même quand je restais sur ma faim. Naissait alors la plus ou moins précise envie d’écrire pour l’une de « mes revues » – ne fût-ce qu’une simple note. Ma première ambition ne fut pas le livre ou la plaquette, mais les pages accueillies dans un sommaire. A Paris, puisqu’il n’y avait quasiment rien à Genève. (Présence avait eu la vie très courte.)

Quelques mois après l’arrivée de Pierre Jean Jouve à Genève (1941), son recueil Porche à la nuit des saints paraissait à Neuchâtel, préfacé par Marcel Raymond. Il me fut demandé d’en rendre compte dans la revue Suisse contemporaine, que dirigeait à Lausanne René Bovard. Ce fut mon premier texte publié ; il me fit rencontrer Jouve. J’avais lu précédemment une partie de ses œuvres, en commençant par Matière céleste : une note de Jean Wahl, dans La NRF, m’avait donné le désir de lire ces poèmes. Je me rends compte aujourd’hui que mon itinéraire, partant de la lecture d’une revue parisienne d’avant-guerre, avait passé par la lecture puis par la rencontre personnelle d’un poète, pour aboutir à une brève étude critique (ce ne devait pas être la seule sur Jouve) publiée pendant la guerre dans une revue de mon pays. De revue à revue, par la poésie, pour la poésie. Ainsi le mouvement était-il donné. Je tins pendant trois ou quatre ans une sorte de chronique irrégulière de la poésie, dans les pages de notes de Suisse contemporaine, ou parfois en première partie du sommaire.

Au même moment, une autre revue requérait davantage encore mon attention. Nous étions un petit groupe d’amis, autour de Pierre Jean Jouve, à faire exister à Genève, à partir de 1943, la revue Lettres. La revue adopta pour devise une réflexion de Vauvenargues : « La servitude abaisse les hommes jusqu’à s’en faire aimer. » Nous voulions combattre la torpeur et la soumission. Nous avions des liens avec Poésie, Fontaine, Confluences, et, bien sûr, avec la collection des Cahiers du Rhône d’Albert Béguin. Jouve était assisté par Pierre et Pierrette Courthion, avec lesquels il se brouilla au début de 1945. La revue continua sans Jouve, jusqu’en 1947 ; je continuai d’y publier. Par miracle, Jouve, rentré dans l’intervalle à Paris, ne se brouilla pas avec moi.

Je puis dire que j’ai fait mes classes d’écriture dans Lettres. J’y ai publié, notamment sur Kafka, des textes dont aucun n’a jamais été repris en volume. Ainsi la publication en revue commençait-elle à être ce qu’elle a persisté pour moi : une étape provisoire qui garde le caractère de l’inachèvement – jusqu’au moment où s’impose l’idée d’un rassemblement, moyennant élargissements et révision. Ce n’est pas tout à fait confier mes textes à l’oubli (après tout, il y a des bibliographies, que nul n’est censé ignorer), mais les rendre inaccessibles. Singulière habitude, contractée sous l’effet conjoint du désir de ne pas décevoir ceux qui sollicitent un texte, puis de la volonté de ne pas m’en tenir à une version que j’estime tronquée. Exemple : peu après la guerre, George Lambrichs me demanda (pour les Éditions de Minuit) un « Interrogatoire du masque », qui avait paru dans des livraisons de Suisse contemporaine. C’était un texte, affreusement immature, sur la dénonciation des apparences trompeuses. L’insatisfaction était justifiée. Je demandai un délai de réflexion. Je me remis lentement au travail. Il en résulta le « Stendhal pseudonyme » paru dans Les Temps Modernes en 1951, pour répondre à l’appel de Maurice Merleau-Ponty. Ce texte fut intégré dix ans plus tard dans le volume L’Œil vivant, qui parut dans la collection « Le Chemin ». George Lambrichs, qui n’avait cessé de me demander la refonte de mes articles de 1946, avait eu la patience d’attendre le livre. Or la collection « Le Chemin » avait sa revue-atelier, Les Cahiers du Chemin, où je fus parfois présent. Mes ouvrages sur Rousseau et Montaigne sont les rejetons tardifs du projet « masques ». D’autres développements du même projet primitif de 1946 produisirent divers articles de revue consacrés à La Rochefoucauld démasqueur ; mais le travail sur La Rochefoucauld est resté à mi-parcours. Je ne le tiens pas pour abandonné. Pour l’instant, il est dispersé dans les pages de La NRF, de Médecine de France, de Preuves, dans la préface d’une édition 10/18, etc. Tout compte fait, j’ai très rarement donné aux revues les « bonnes pages » de mes livres. Je devrais plutôt reconnaître que mes livres ont été construits en développant et modifiant les pages, trop hâtives à mon gré, que j’avais confiées à des revues. Non que je n’eusse d’emblée souhaiter aboutir au livre. La revue a été l’étape obligée avant le livre : la mise à l’épreuve. Le temps de base.

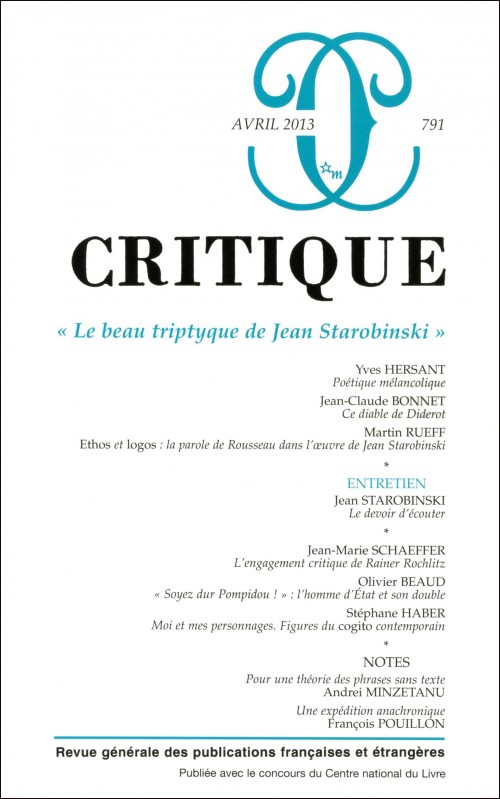

Les revues ont constamment porté un visage : celui de l’ami qui en avait la charge. L’ami, donc le premier destinataire, le lecteur qu’il ne faut pas décevoir. Il y a eu presque toujours, dans mon expérience de la publication en revue, une sorte de part à deux. Si je ne suis pas fier de mes premiers textes, c’est qu’il fallait agréer à Jouve, si ombrageux, surtout lorsque le texte parlait de lui. D’où résultaient, dans mes papiers juvéniles, une évidente timidité, une certaine raideur, un ton de célébration. Je me sentis plus libre par la suite. L’histoire de la plupart de mes amitiés est doublée par l’histoire des revues auxquelles j’ai collaboré. Éric Weil puis Jean Piel m’ont fait écrire pour Critique des articles sur l’histoire et la psychologie médicales (sur Canguilhem, Sigerist, Selye, Kuhn, mais aussi sur l’illusion romantique). Roger Caillois m’a trouvé partant pour Diogène. Stephen Graubard pour Daedalus. Lorsque Gaëton Picon prit la direction du Mercure de France, il me demanda de pourvoir la revue. J’eus la chance d’être en mesure d’y révéler, en 1964, les « Anagrammes de Ferdinand de Saussure », jusque-là restés inédits. A nouveau, la revue me parut un abri sûr. Il s’écoula du temps entre la publication princeps du Mercure et mon livre plus développé, qui date de 1971. Ce livre, qui reprend intégralement les pages publiées en revue et les augmente, porte ainsi une date postérieure à de très nombreux travaux suscités par mon article initial. (Certaines bibliographies, fondées sur les seuls titres et dates de livres s’y sont méprises.)

Autres pierres d’attente. Une étude que j’ai donnée avec bonheur à L’Éphémère, pour répondre à l’invitation d’Yves Bonnefoy, fait partie d’un cycle consacré à l’histoire de la mélancolie, encore incomplété. Plusieurs autres travaux sur le même sujet figurent au long des années de la Nouvelle Revue de Psychanalyse. L’ami destinataire, cette fois, fut J.-B. Pontalis : le bon entendeur, à qui l’on peut parler à demi-mot. J’ai pu sortir tout mon jeu, et me souvenir de mes années médicales. Ou, pour utiliser une autre image, j’ai eu toute licence de pratiquer le hors piste, par rapport aux balises de la linguistique, de la stylistique, de la psychanalyse elle-même.

Le temps de la récapitulation est arrivé, celui aussi des livres à finir, en tête-à-tête avec l’auteur d’articles que j’ai été. Dans les journées à venir, j’écrirai du nouveau, je l’espère, en surimpression sur les articles qui sont mes carnets préparatoires. Mon paysage immédiat, demain, comporte certes aussi des contributions à des colloques, à des recueils d’hommages. Mais ce ne sont plus là des revues. Ni même des « numéros spéciaux ». Ce n’est plus la jeunesse.

Jean Starobinski

in no 21 de La Revue des revues (1996)