Universitaire, diplomate, critique de cinéma et de littérature, romancier, poète, documentariste, jardinier à ses heures, Maurice Mourier a beaucoup écrit dans des revues – d’Esprit à La Quinzaine littéraire de Maurice Nadeau -, sur des films, des livres, des poètes : de Mizoguchi à François Villon, de Claude Simon à Jón Kalman Stefánsson…

Il écrit aujourd’hui régulièrement dans En attendant Nadeau qu’il a participé à fonder et dans Diasporiques où il publie un cycle critique de grande ampleur intitulé « Les Grands Transparents ». Autant passionné de Balzac, Breton, Verlaine ou Prévert, de Kurosawa, Fellini ou Jeanne Moreau, que d’astronomie, de sciences naturelles ou de paléontologie, il propose une approche singulière de la critique.

Ent’revues lui a proposé de partager, par son parcours en revues original, ses métiers, son cheminement intellectuel, de parler de son rapport critique, de la manière dont il l’envisage et le pratique. Il le résume en nous rappelant qu’être critique n’est pas un métier plus sot qu’un autre.

C’est à cette aventure personnelle, celle d’une critique qui frôle la fiction, écrite avec une grande liberté que nous vous convions en quatre épisodes.

Après avoir évoqué ses premiers pas de critique, pour le cinéma d’abord, ses amitiés, les fondements d’un rapport critique, Maurice Mourier explique son parcours académique, ses refus, sa conception de l’écriture critique et de la lecture comme un exercice de liberté.

L’Alma Mater

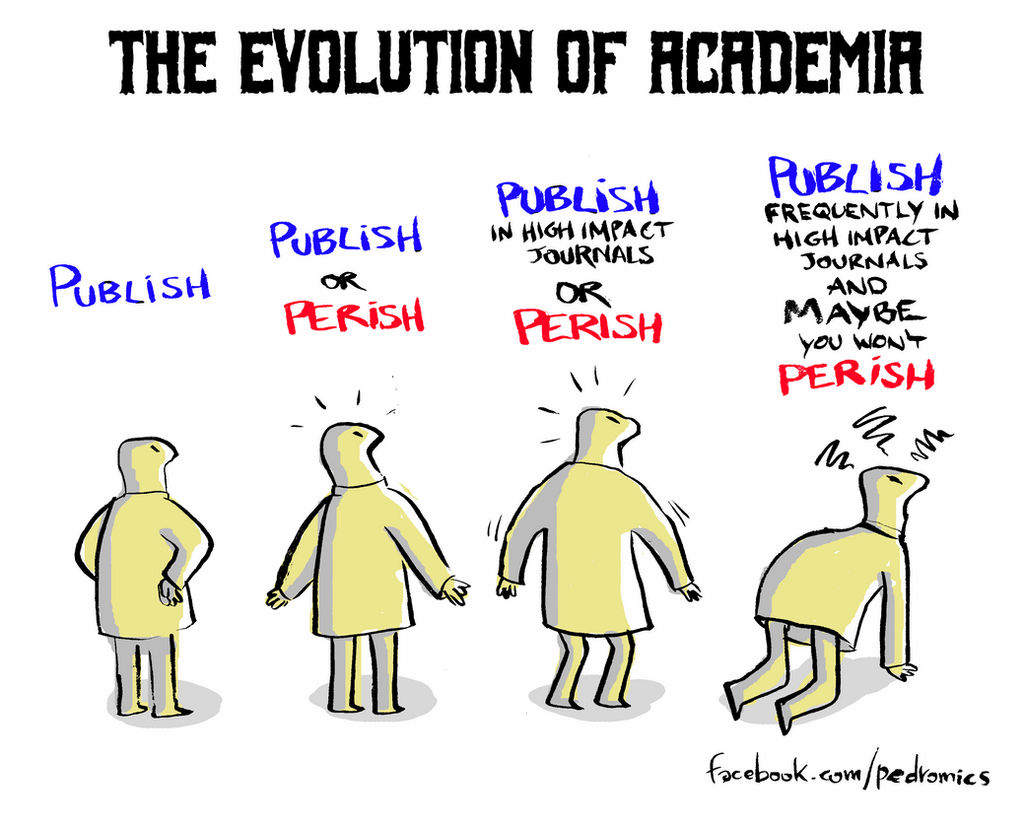

En tout ce qui touche à la critique littéraire, cette étrange activité prolongeant la consommation agréable parce que gratuite du livre en besogne le plus souvent de commande, l’Université porte l’essentiel de la responsabilité. À moins de parvenir à s’y dissimuler dans une heureuse obscurité, dommageable pour l’avancement et, de plus en plus aujourd’hui que la France a entrepris de s’aligner sur les normes américaines, même pour le simple maintien en poste, pas de doute : il faut produire. Publish or perish. Sinon, au mieux on a l’air d’un amateur. Écrire presque n’importe quoi et n’importe comment (mes vingt ans d’enseignement en « cours d’été » aux Etats-Unis m’ont appris que 9 des thèses littéraires soutenues là-bas sur 10 sont très exactement nulles et non avenues), enfin de ce côté-ci de l’Atlantique l’antiquité des mœurs académiques garantissait jusqu’à récemment une sorte de qualité minimale.

De mon temps il était considéré comme normal de consacrer deux ou trois décennies d’un labeur ingrat à ce que l’on appelait « thèse principale » (car il existait aussi une obligatoire « thèse secondaire », souvent l’édition critique d’une oeuvrette obscure de l’auteur sur lequel on s’était acharné), effrayant ensemble de milliers de pages parfois très remarquables (il existe des thèses géniales, qui constituent des chefs-d’oeuvre littéraires), le plus souvent bien sûr comparables à cette enfilade de chapitres filandreux que bien des professeurs titulaires de leurs chaires ont lus pesamment à leurs étudiants de Sorbonne avant 68, et sans doute après.

Maint enseignant de mes amis s’est, comme moi-même, dispensé de « soutenir » (le mot a tout son poids d’érudition mafflue) une thèse, mais bien peu n’en ont pas au moins entamé une (ma propre « recherche » sur Michaux m’ bien pris une dizaine d’années avant que je ne l’abandonne). En tout cas ils ont tous écrit du commentaire critique, il y a là une forme d’entraînement communautaire auquel il est très difficile de se dérober.

Écrire quoi ? A partir du moment où l’on veut au moins tenter de ne pas reprendre, en la remâchant puis l’expectorant liée d’une sauce plus ou moins « tendance » (tout le monde n’est pas Meschonnic, mais tout le monde peut s’arrimer à son char, le citer et le gloser en toute occasion, et ainsi se sécuriser place de disciple et éventuellement succession) telle ou telle exégèse effectivement monumentale, il convient de réfléchir à ce que l’on pense soi-même de la critique.

On le fait d’abord – c’est bien naturel – dans le cadre académique et la tâche est déjà loin d’être simple. Car la critique universitaire, destinée le plus souvent, avant publication éventuelle, à figurer à l’intérieur d’un Colloque, ressortit à un genre tout à fait codé, que l’on ne peut infléchir, voire subvertir, qu’à la condition de sacrifier à l’esprit de sérieux qui le caractérise si bien que les littéraires ont pris l’habitude cocasse de ranger leurs interventions dans la catégorie de la « recherche scientifique », en abusant un peu de l’adjectif mais afin qu’on les prenne justement autant au sérieux que des physiciens ou des cosmologistes. En l’absence regrettable du tableau noir où griffonner des équations, ou du pointeur destiné à souligner la pertinence d’une démonstration, au moins faut-il offrir toutes les apparences de la scientificité en parsemant son discours d’un jargon sémiologique ou psychanalytique ou philosophique adéquat à la chose. Faire entendre une analyse à la fois vraiment personnelle et ludique c’est à dire délivrée de cet appareil rhétorique pesant relève donc de l’exploit.

On peut pourtant s’imposer quelques règles élémentaires de bonne conduite intellectuelle. Par exemple ne jamais se laisser imposer un sujet, même si le « programme » (de licence, d’agrégation, de séminaire, peu importe) en fait, notamment au débutant, une quasi obligation et, pour parvenir à ses fins – ne pas parler d’un auteur qu’on déteste – pratiquer la stratégie du dévouement, toujours payante. Ainsi se porter volontaire pour préparer les étudiants à des concours dont personne ne veut s’occuper parce qu’ils ne sont pas suffisamment prestigieux (le Capes de Lettres Modernes) plutôt que d’avoir à travailler sur les Grandes Odes de Claudel ou tout autre texte poétique surfait qui vous sort par les yeux.

L’appétit vient en mangeant

En employant la ruse et en louvoyant, l’universitaire dissident peut (ou pouvait, les contraintes se sont appesanties) apprendre (on apprend en enseignant) à inventer sa propre forme de critique, à la condition expresse de ne traiter que de ce qui l’intéresse. C’est ainsi que, pendant des années, j’ai eu non pas le plaisir – n’exagérons rien – mais l’avantage de participer activement au centre de recherche sur Cendrars de ParisX. C’est à l’occasion de ce cycle que j’ai mis au point, pour moi, le principe de ce que j’ai appelé (un peu à l’intention quand même aussi de mes étudiants de séminaire sur la poésie) « lecture approfondie », un terme choisi volontairement loin de tout jargon en vigueur.

Naturellement, il s’agit de quelque chose de très simple dans son principe : ne consulter ce que l’auteur a suscité déjà en fait de critique qu’après l’avoir lu et relu à la manière innocente dont procède ou devrait procéder le premier lecteur, celui qui empoigne le livre par pur hasard auto dirigé (le titre lui a plu ou la couleur de la couverture) et n’a pas entendu parler de l’auteur du Transsibérien – c’est en fait assez facile, même pour un bon élève en lettres (ainsi, durant la totalité de mes propres études secondaires, dans un excellent lycée peuplé de compagnons de route du PC, n’avais-je jamais entendu prononcer le mot de surréalisme, Breton ayant été ostracisé par cette crapule d’Aragon, arbitre des élégances littéraires aux Lettres Françaises).

Faire comme si Hugo vous était absolument inconnu, et vous plonger dans La Fin de Satan, qu’on n’étudie pas en classe, et que l’éditeur trop vanté Hetzel, pas moins marchand de soupe qu’un autre, avait convaincu le barde de Jersey de laisser tomber vu le sujet pas vraiment grand public.

En lisant Cendrars de cette façon naïve, en relisant trente fois les mêmes poèmes, en s’endormant périodiquement sur le livre ouvert, on découvrira peut-être que « Le Ventre de ma mère » contient une très étrange image (celle du fœtus au chaud dans ce ventre, qui, horrifié par les assauts sexuels du père, déclare qu’il aurait volontiers « mordu » le sexe de celui-ci). Image si inattendue et choquante que, parmi la douzaine de participants bien capés du centre de recherche ci-dessus, seuls deux lecteurs ingénus en avaient remarqué l’énorme outrecuidance. Or cette découverte n’est pas sans conséquence sur l’interprétation, notamment homosexuelle, de l’ensemble de l’œuvre de Cendrars.

En partant d’un petit exemple, voilà ce qu’est la lecture approfondie. Il me semble que c’est celle que met en pratique Proust lorsque, dans le Contre Sainte-Beuve (type même, avec ce con de Boileau, du critique conformiste et borné) , il explique gentiment à sa maman que non, Balzac n’est pas vulgaire mais immensément vrai, d’une vérité supérieure et « visionnaire » pour reprendre l’adjectif qui ne figure pas chez Proust mais sert de titre à l’essai court et percutant d’Albert Béguin, sur ce point son disciple, dans son Balzac visionnaire.

Livre libre

Il va de soi que cette forme hyper élémentaire de lecture débouchant sur la critique (elle tente de travailler en profondeur sur les seuls éléments du texte, ses mots, voilà pourquoi elle est en principe si peu pertinente quand il s’agit d’une langue étrangère dont on ne connaît pas au moins les rudiments), cette lecture qui part du ras des pâquerettes et se débarrasse en premier lieu des gloses antérieures, implique comme prérequis (hé !Hé ! un p’tit verre de jargon ça va…) une liberté non pas relative mais absolue.

Du passé et du compassé faisons table rase. Ce n’est pas à cause de son antiquité (les Géorgiques de Virgile, une sorte de catalogue Vilmorin mortellement ennuyeux, surtout en traduction, le latin étant une langue si baroque que s’y colleter est toujours un plaisir ; la Bible, dont le tissu répétitif de crimes et d’exactions est particulièrement lassant ; les préceptes de Confucius, matrice du totalitarisme abject et niais de la Chine d’aujourd’hui) que nous nous devons de révérer les faiblesses de tel ou tel « trésor de l’humanité » souffrante. Le respect critique est porté à son paroxysme de sottise dans l’Université qui recycle périodiquement les nanars les plus soporifiques, un compilateur hellénistique poussiéreux, une chanson de geste tocarde, un prédécesseur nul de Corneille, quand elle ne se prescrit pas pour tâche de réhabiliter Voltaire dramaturge ou Sainte-Beuve auteur des Rayons jaunes ou Lamartine poète religieux. Défions-nous de ces travers bien-pensants.

Même la critique académique, elle surtout peut-être car elle y a plus de mérite, se doit de pratiquer une liberté sans aucun frein. Notons que ça lui arrive trop rarement et que c’est plutôt sur ses marges (Barthes, Starobinski, Michel Serres) qu’on trouve des nouveautés qui tiennent au corps. Mais rapidement la critique libre, parce qu’elle ne s’inscrit pas dans un contexte de légitimation limité par des structures sociales et administratives reconnues, tend vers un genre hybride et mal circonscrit, proche dans le meilleur des cas de la création.

Il importe assez peu en effet que Proust, précédé seulement par Flaubert qui, dans Bouvard et Pécuchet, avait déjà contesté la doxa enfermant Balzac dans la prison du réalisme (il l’appelle plus justement « chimérique »), ait compris que l’auteur du Cousin Pons est ( comme il le disait d’ailleurs de lui-même) avant tout un « poète » – au sens de créateur ex nihilo.

Ce qui compte, c’est que Proust, le lecteur le plus intelligent de son temps, qui aurait aisément pu poursuivre sur la lancée de l’exégèse brillamment inaugurée dans les Pastiches de ses écrivains de chambre, s’est brusquement arrêté sur la pente qui aurait fait de lui un critique de premier plan. Arrêté pour écrire La Recherche où, en sus d’autres desseins bien plus vertigineux, il se montre ici ou là un lecteur si profond, d’Anatole France notamment, dont il prolonge vers l’infini de la création d’un temps retrouvé quelques intuitions, effectivement fulgurantes. Intuitions non développées par le tardif auteur de ces trois chefs-d’œuvre du récit d’enfance que sont Le Livre de mon ami, Petit Pierre et La Vie en fleur, dernier livre paru (1923) un an avant la mort du Prix Nobel 1921.

Ce faisant, Proust atteignait entre autres preuves de génie le sommet de cet avatar ultime de la critique : la critique création. Elle déborde dans les directions les plus diverses la critique traditionnelle, universitaire ou (un degré en dessous) journalistique, celle que nous pratiquons tous. On ne saurait atteindre à son excellence, ce serait créer de toutes pièces le personnage de Bergotte, et tout ce qui s’y rattache du point de vue de la théorie littéraire. Mais, même si la critique création n’est pas pour notre vilain nez, on peut au moins essayer de l’apprivoiser sous les espèces de cet oiseau bâtard qui, tel l’hoazin, criaille beaucoup mais ne sait pas voler, de la bichonner sous le syntagme de critique fiction.

Maurice Mourier

À suivre…

Lire l’épisode I

Lire l’épisode III

Lire l’épisode IV

Derniers ouvrages parus :

Behr le Bugnon, PhB éditions, 2020

Par une forêt obscure, L’Ogre, 2016

Dans la maison qui recule, L’Ogre, 2015