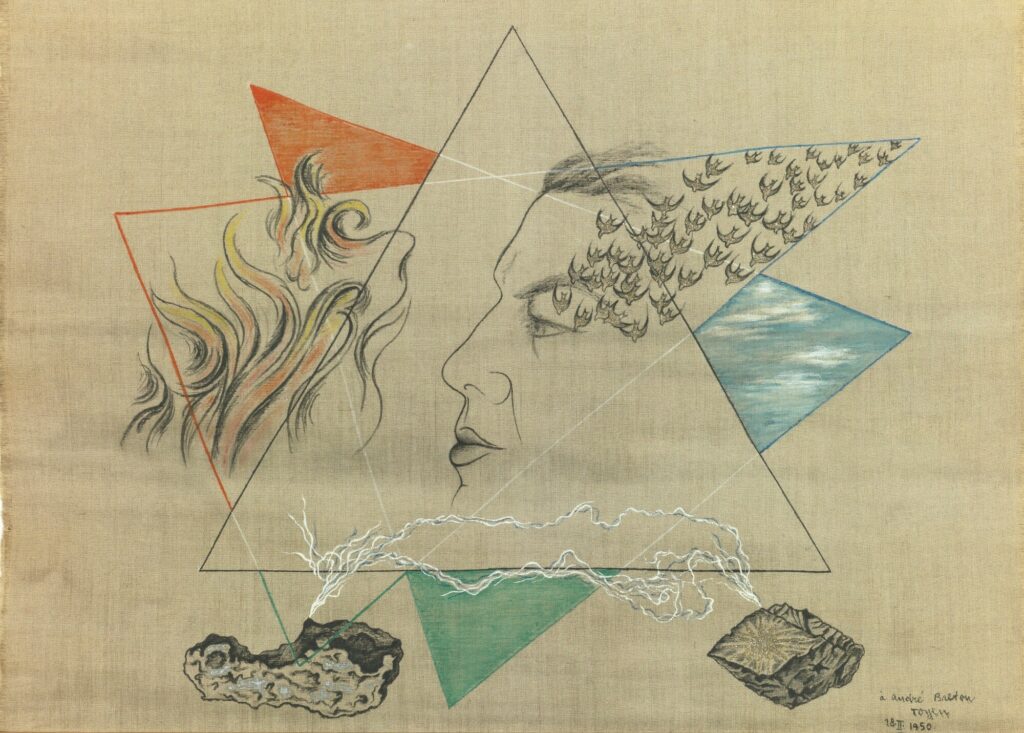

« À l’évocation de son nom, de sempiternelles et grotesques critiques devenues désormais des poncifs déferlent : dogmatique, pape, tyrannique, chef d’école, etc., mais jamais le mot poète n’est prononcé. Ce qui traduit bien l’absence réelle de compréhension de sa quête, car c’est bien de cela qu’il s’agit, d’une quête initiatique vers le merveilleux, ‘la surréalité’ présente au cœur du réel », écrit Fabrice Pascaud, membre du groupe surréaliste de Paris dans les années 1990, à propos d’André Breton (1896-1966). On peut lire ces lignes dans le tout premier numéro d’une revue que lui consacrent les décidément très précieuses Éditions des Cahiers, après des séries sur Aragon, Artaud, Bataille ou encore Leiris. La direction de la publication a été confiée à Frédéric Aribit, fin connaisseur de Breton évidemment mais aussi de Bataille, et dans le cas présent impeccable maître de cérémonie. Centenaire oblige du Manifeste du surréalisme, le thème de ce numéro inaugural porte logiquement tout autant sur le fameux texte fondateur du mouvement surréaliste que sur André Breton, figure théorique motrice et artisan d’une pensée émancipatrice. Frontales, obliques ou dérivantes (comme on le dirait de filets de pêche), les contributions d’une vingtaine d’auteurs – universitaires, critiques, écrivains… – articulent avec pertinence, et sensibilité souvent, ces deux dimensions ; d’autres productions, d’artistes ou de poètes (Cristina Botta, Malou Rivoallan, Anne Wattel, Claude Bommertz, Thierry Renard…) tracent des voies plus personnelles, empruntant des chemins créatifs buissonniers, entre dessins, photos et variations poétiques. À signaler aussi car on aime beaucoup l’idée : reprenant un principe déjà utilisé dans les autres séries de revues de la maison d’édition, un court témoignage autobiographique intitulé « Breton & moi » précède chaque contribution et vient donner, en quelque sorte, sinon la nature du lien personnel qui unit l’auteur au surréaliste, du moins la tonalité du registre dans lequel le texte va s’inscrire.

Cent ans après sa parution en 1924, le Manifeste du surréalisme semble apparaître à beaucoup de lecteurs comme un monument (d’histoire) littéraire au fronton duquel pourrait se lire cette devise : rêve, imagination, désir. La plupart le visitent en amateurs éclairés, quoique peut-être avec une distance vaguement condescendante, typique de ceux qui croient tout savoir, qui pensent avoir tout vu, blasés en somme. D’autres, plus réceptifs à ce que le Manifeste dégage de force brute, le fréquentent en admirateurs sincères, goûtant les perspectives grandes qu’il a ouvertes et ses lumières ardentes. Eux ne le perçoivent pas comme un monument froid et figé ; s’ils n’acceptent pas l’approche muséale de la chose c’est qu’à leurs yeux la chose bouge encore, c’est une source vive, et ils se refusent à en « neutraliser la force subversive » (F. Aribit). C’est cette attitude d’admiration bienveillante, qui n’interdit cependant pas l’esprit critique, qui caractérise les contributeurs de ces premiers Cahiers Breton. Et d’abord Annie Le Brun (1942-2024) qui a donné un entretien à la revue avant qu’elle ne s’éteigne en juillet dernier : « Le fait que ce texte ait eu cette valeur de manifeste et conserve encore aujourd’hui cette force d’injonction, plus exactement d’incitation, vient de ce vibrato qui fait écho en chacun », voulait-elle encore croire au soir d’une vie qu’elle aura vécue libre. C’est un « château ouvert à tous les vents », dit-elle encore joliment, dans cette conversation, du surréalisme ; il est vrai que l’écriture automatique, le carrousel des rêves ou l’exaltation de l’imagination ont servi à beaucoup (trop ?) d’allume-mèches, lentes ou folles. Spécialiste des avant-gardes et des écritures surréalistes, l’éminente Marie-Paule Berranger interroge précisément le « pouvoir d’auto-engendrement et d’essaimage » du Manifeste, un texte d’une « haute densité », ce qui en fait un « champ matriciel » pour l’époque qui l’a vu naître mais aussi, par ricochet, à travers le temps, jusqu’à nous. « Champ de mines » et « brasier primordial » dit pour sa part l’attachant polygraphe Christian Viguié, qui insiste sur le côté « entreprise de désaliénation humaine » du surréalisme, c’est-à-dire résistance psychique à la société qui conditionne, formate, étouffe toutes les formes de singularité. Dans cette même veine, mais peut-être plus politique encore, le sociologue franco-brésilien Michael Löwy s’attarde également sur la dimension, ou plutôt la dynamique libertaire qui innerve le Manifeste (« exigence impérative de liberté » ; « culture révolutionnaire » ; « excédent de lumière noire »). Ainsi les uns et les autres entendent bien dire en quoi le texte source et souche du surréalisme irradie encore, émet toujours, mettons, au sens non seulement sonore mais également physique du terme.

Cent ans après sa parution en 1924, le Manifeste du surréalisme semble apparaître à beaucoup de lecteurs comme un monument (d’histoire) littéraire au fronton duquel pourrait se lire cette devise : rêve, imagination, désir. La plupart le visitent en amateurs éclairés, quoique peut-être avec une distance vaguement condescendante, typique de ceux qui croient tout savoir, qui pensent avoir tout vu, blasés en somme. D’autres, plus réceptifs à ce que le Manifeste dégage de force brute, le fréquentent en admirateurs sincères, goûtant les perspectives grandes qu’il a ouvertes et ses lumières ardentes. Eux ne le perçoivent pas comme un monument froid et figé ; s’ils n’acceptent pas l’approche muséale de la chose c’est qu’à leurs yeux la chose bouge encore, c’est une source vive, et ils se refusent à en « neutraliser la force subversive » (F. Aribit). C’est cette attitude d’admiration bienveillante, qui n’interdit cependant pas l’esprit critique, qui caractérise les contributeurs de ces premiers Cahiers Breton. Et d’abord Annie Le Brun (1942-2024) qui a donné un entretien à la revue avant qu’elle ne s’éteigne en juillet dernier : « Le fait que ce texte ait eu cette valeur de manifeste et conserve encore aujourd’hui cette force d’injonction, plus exactement d’incitation, vient de ce vibrato qui fait écho en chacun », voulait-elle encore croire au soir d’une vie qu’elle aura vécue libre. C’est un « château ouvert à tous les vents », dit-elle encore joliment, dans cette conversation, du surréalisme ; il est vrai que l’écriture automatique, le carrousel des rêves ou l’exaltation de l’imagination ont servi à beaucoup (trop ?) d’allume-mèches, lentes ou folles. Spécialiste des avant-gardes et des écritures surréalistes, l’éminente Marie-Paule Berranger interroge précisément le « pouvoir d’auto-engendrement et d’essaimage » du Manifeste, un texte d’une « haute densité », ce qui en fait un « champ matriciel » pour l’époque qui l’a vu naître mais aussi, par ricochet, à travers le temps, jusqu’à nous. « Champ de mines » et « brasier primordial » dit pour sa part l’attachant polygraphe Christian Viguié, qui insiste sur le côté « entreprise de désaliénation humaine » du surréalisme, c’est-à-dire résistance psychique à la société qui conditionne, formate, étouffe toutes les formes de singularité. Dans cette même veine, mais peut-être plus politique encore, le sociologue franco-brésilien Michael Löwy s’attarde également sur la dimension, ou plutôt la dynamique libertaire qui innerve le Manifeste (« exigence impérative de liberté » ; « culture révolutionnaire » ; « excédent de lumière noire »). Ainsi les uns et les autres entendent bien dire en quoi le texte source et souche du surréalisme irradie encore, émet toujours, mettons, au sens non seulement sonore mais également physique du terme.

Qu’elle décrive la nature organiquement créatrice du Manifeste dans la perspective plus large de l’œuvre d’André Breton, ou la circulation-réception du texte et la perception de son auteur à l’étranger (en Espagne, en Tchécoslovaquie ainsi qu’aux Etats-Unis) sur fond de concurrence avec Yvan Goll autour de l’emploi même du mot surréalisme, la revue nous amène au cœur d’un document indiscutablement magnétique, au moins autant qu’elle en attrape les escarbilles et les étincelles qui s’en échappent. Intercesseur, inspirateur ou alchimiste, André Breton revêt donc dans ces pages différents visages. En questionnant son influence à travers le Manifeste du surréalisme, à la fois point d’ancrage, de mire, de fuite, de ralliement et de fusion, c’est tout un contexte et un décor qui reprennent vie sous nos yeux, et d’abord celui des années 30. Mais c’est aussi tout un combat existentiel (et tant pis si cela fait pompeux de dire ça !) qui demande à être mené encore. Car on sent bien qu’il y a là, dans cette revue manifestement portée à l’adhésion pleine et entière à Breton, un enjeu contemporain, une urgence, même : en un temps comme le nôtre saturé d’écrans, à une période où tout fait écran au merveilleux, à la rêverie et à la poésie, peut-on encore faire dissidence sans pour autant verser dans la marginalité ? Comment trouver sa voie/voix propre sans hurler avec les loups du c’était-mieux-avant ? Une éthique qui rende la vie vraiment vivable peut-elle s’élaborer dans un monde qui paraît ne plus vouloir changer ? Ces questions se posent ici en creux, et les poser en méditant le cas Breton et, au-delà, les résonances de l’expérience surréaliste, peut sans doute permettre à tout un chacun d’esquisser quelques réponses.

Anthony Dufraisse

Retrouvez les précédentes chroniques

« Au Rendez-vous des amis »

Cahier Jean Malaquais (10)

Cahiers Jean Cocteau (9)

Cahiers Max Jacob (8)

Quinzinzinzili (7)

Cahiers Yves Navarre (6)

Cahiers André Dhôtel (5)

Peut-être (4)

Les Cahiers Pierre Michon (3)

Le Haïdouc (Panaït Istrati – 2)

Études Romain Rolland (1)