Déjà la douzième livraison de cette chronique, et c’est seulement la première consacrée à une écrivaine. Il était temps !, nous reprochera-t-on peut-être, et à raison. Je dirai même plus : il était vraiment temps… L’autrice en question est Christine de Rivoyre (1921-2019) ; les très joliment stylisés Cahiers à son nom la rappellent à notre bon souvenir. Le cinquième numéro du genre est paru.

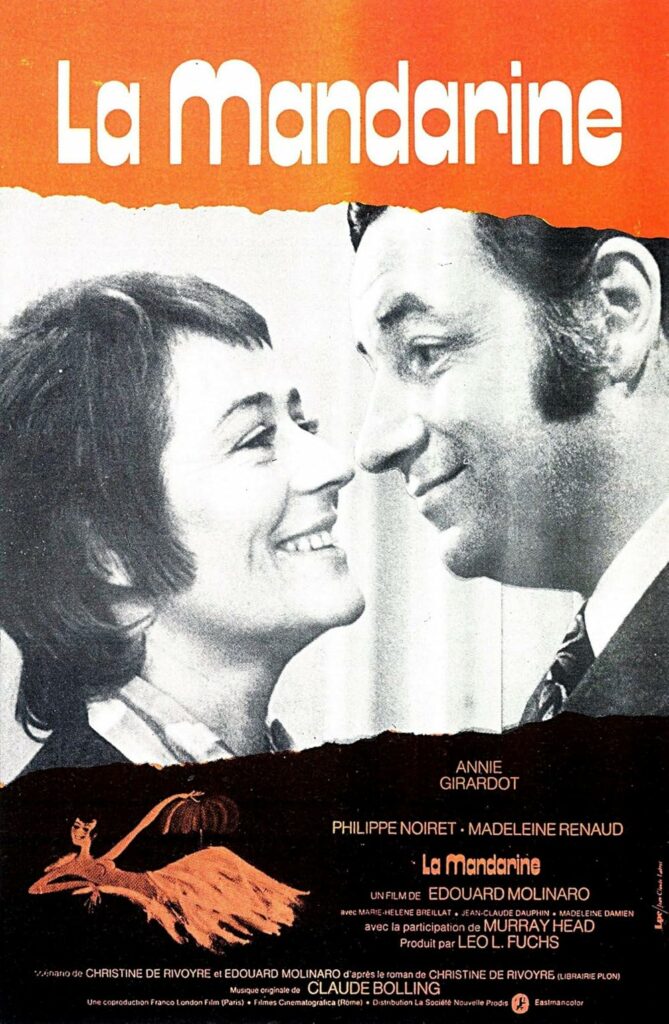

Faut-il vous rafraîchir la mémoire ? À Christine de Rivoyre on doit, par ordre de parution chronologique entre 1955 et 1995, L’Alouette au miroir, La Mandarine (adapté au cinéma par Édouard Molinaro en 1971, avec Annie Girardot et Philippe Noiret au casting), La Tête en fleurs, La Glace à l’ananas, Les Sultans (qui sera porté à l’écran par Jean Delannoy en 1966, avec Gina Lollobrigida en tête d’affiche), Le Petit matin (Prix Interallié 1968), Le Seigneur des chevaux, Fleur d’agonie, Boy, Le Voyage à l’envers, Belle Alliance, Reine-Mère, Crépuscule taille unique (une vraie trouvaille, ce titre !), Racontez-moi les flamboyants, Archaka et enfin Flying Fox et autres portraits. Cet inventaire nous semblait nécessaire pour faire à nouveau résonner tous ces titres dans les têtes oublieuses. Parue chez Grasset, l’œuvre de Christine de Rivoyre, journaliste de profession formée aux États-Unis, n’est pas celle d’une graphomane qui écrit pour écrire ; non, elle a trop le sens du beau et juste mot pour ne pas suer sang et eau sur ses romans. Et non encore, la native de Tarbes n’est pas une « mince écrivaillonne » comme elle le dira un jour, ou trop modeste ou sujette à un accès d’auto-dénigrement.

Incontournable figure des lettres françaises pendant des décennies, façon éminence grise ou mandarin malin grinceront des dents certains, François Nourissier avait écrit d’elle, à l’occasion de la parution de Fleur d’agonie, en 1970, qu’« une des constantes des romans de Christine de Rivoyre est […] le goût de l’auteur pour la comédie douce-amère. » À l’époque, notez bien, le mot autrice n’était pas encore revenu en usage… Si l’on cite ici Nourissier, c’est précisément que leur correspondance, échelonnée des années 60 au début des années 2000, paraît à l’initiative de la revue*, aux bons soins archivistiques de Chantal Bigot, spécialiste des écrits de femmes. Et c’est un bonheur de lecture ! Amorcée à l’été 56, ce dialogue épistolaire permet de suivre les tours et les trous d’une amitié fidèle qui court sur quelque cinquante ans. Les tours parce que ces deux-là, enfants des années 30, en ont plus d’un dans leurs profondes poches littéraires ; et les trous parce qu’ils passent parfois longtemps sans se voir, ne renouant qu’« après de longues périodes sinon de noir, tout au moins de brumes » (de Rivoyre).

Incontournable figure des lettres françaises pendant des décennies, façon éminence grise ou mandarin malin grinceront des dents certains, François Nourissier avait écrit d’elle, à l’occasion de la parution de Fleur d’agonie, en 1970, qu’« une des constantes des romans de Christine de Rivoyre est […] le goût de l’auteur pour la comédie douce-amère. » À l’époque, notez bien, le mot autrice n’était pas encore revenu en usage… Si l’on cite ici Nourissier, c’est précisément que leur correspondance, échelonnée des années 60 au début des années 2000, paraît à l’initiative de la revue*, aux bons soins archivistiques de Chantal Bigot, spécialiste des écrits de femmes. Et c’est un bonheur de lecture ! Amorcée à l’été 56, ce dialogue épistolaire permet de suivre les tours et les trous d’une amitié fidèle qui court sur quelque cinquante ans. Les tours parce que ces deux-là, enfants des années 30, en ont plus d’un dans leurs profondes poches littéraires ; et les trous parce qu’ils passent parfois longtemps sans se voir, ne renouant qu’« après de longues périodes sinon de noir, tout au moins de brumes » (de Rivoyre).

Ce que ce ping-pong postal donne à lire en premier lieu, c’est une amitié solide, constante. François Nourissier, alors octogénaire amoindri par Miss P – ainsi désignait-il la maladie de Parkinson –, résuma un jour son amitié pour « [s]a Christine » d’un mot : « roc ». « Indéracinable », « vigilante », robuste », dira-t-elle de son côté. Si Nourissier a quelque chose de très british dans l’attitude – c’est un flegmatique piquant, disons –, Christine de Rivoyre, elle, est plus rentre-dedans, il y a de la malice dans sa voix attachante. Sa désinvolture ou ses pirouettes ne masquent cependant jamais totalement sa mélancolie chronique. Quand la vie les égratigne ou les cabosse (« Chacun a son expérience de la chiennerie générale », écrit Nourissier), ils se confient l’un à l’autre mais avec retenue, moderato. Un drame personnel frappe l’un ou l’autre ? Ils s’exhortent mutuellement à passer le mauvais cap, se soutiennent quand l’existence se fait turbulences. Et c’est bien là qu’ils sont les plus touchants, quand le tragique les bouscule, lorsque la vie de tous les jours bascule dans la tristesse. Qu’ils se livrent ainsi, sans pathos, c’est poignant. Si l’affection ne saurait tout à fait effacer l’affliction, elle aide à drainer le pus de « l’inertie douloureuse » (de Rivoyre)… Le lecteur découvre donc un compagnonnage sur le temps long, entre taquineries et tendresses, où l’époque apparaît par petites touches, entre les pirouettes télévisuelles de l’irrésistible et cabotin Jean d’Ormesson, les coups de menton d’un Jacques Chirac conquérant, ou les audiences cathodiques carton-plein du regretté Bernard Pivot. En 1989 : « Même si la vie nous éloigne l’un de l’autre, elle n’est pas parvenue, la gueuse, à nous séparer. En dépit des allures de patriarche que tu te donnes [Nourissier avait adopté une barbe de presque pope], tu es resté pour moi le jeune homme séduisant, si doué et amical qui faisait fondre la future ermite de la forêt landaise. »

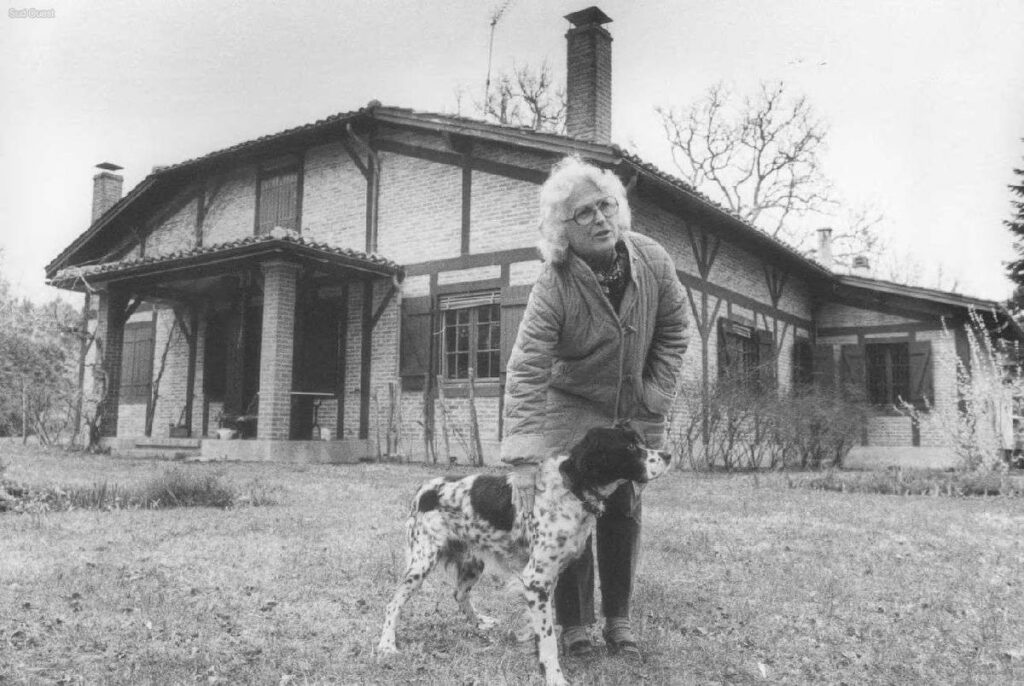

Ah les Landes, parlons-en ! Dans cette correspondance s’entend souvent l’attachement de Christine de Rivoyre pour sa chère terre, « pays sauvage et doux ». S’en arracher ? Difficilement, et pour mieux y revenir, toujours, s’ancrer à nouveau, jamais lassée de son univers familier où les animaux ne sont vraiment pas des figurants, mais bel et bien des personnages à part entière. Petit Puy Blanc, le nom de sa maison familiale nichée au cœur de la forêt, est son refuge à partir des années 70. Chevaux, chiens et chats, tout un contingent de « 4 pattes » selon sa formule, l’entourent. Ô combien elle préfère la compagnie de ses bêtes à la sociabilité, souvent hypocrite, parfois belliqueuse, des mondanités parisiennes. Les cocktails et sauteries de la capitale ? Très peu pour elle, la chaleur du paddock de ses canassons lui convient autrement mieux. Dans le silence de son décor de pins et de chênes, qu’interrompt régulièrement la visite de ses neveux riants, ce « monstre de sauvagerie » est tout à son aise. « Datcha du bout du monde », « mon trou, ma tanière », sa maison d’Onesse-Laharie, à mi-chemin entre Biarritz et Bordeaux, permet à Christine de Rivoyre de s’animaliser avec le sourire : « vieux lézard des Landes », « ourse landaise », « vieil ours »… Ainsi se vit et se voit la Dame des Landes.

Ah les Landes, parlons-en ! Dans cette correspondance s’entend souvent l’attachement de Christine de Rivoyre pour sa chère terre, « pays sauvage et doux ». S’en arracher ? Difficilement, et pour mieux y revenir, toujours, s’ancrer à nouveau, jamais lassée de son univers familier où les animaux ne sont vraiment pas des figurants, mais bel et bien des personnages à part entière. Petit Puy Blanc, le nom de sa maison familiale nichée au cœur de la forêt, est son refuge à partir des années 70. Chevaux, chiens et chats, tout un contingent de « 4 pattes » selon sa formule, l’entourent. Ô combien elle préfère la compagnie de ses bêtes à la sociabilité, souvent hypocrite, parfois belliqueuse, des mondanités parisiennes. Les cocktails et sauteries de la capitale ? Très peu pour elle, la chaleur du paddock de ses canassons lui convient autrement mieux. Dans le silence de son décor de pins et de chênes, qu’interrompt régulièrement la visite de ses neveux riants, ce « monstre de sauvagerie » est tout à son aise. « Datcha du bout du monde », « mon trou, ma tanière », sa maison d’Onesse-Laharie, à mi-chemin entre Biarritz et Bordeaux, permet à Christine de Rivoyre de s’animaliser avec le sourire : « vieux lézard des Landes », « ourse landaise », « vieil ours »… Ainsi se vit et se voit la Dame des Landes.

Et la littérature dans tout ça ? Il en est aussi question, bien entendu. Ou plus exactement de l’estime grande qu’ils se portent mutuellement et qui n’est ni feinte ni surjouée. Habitués tous les deux des palmarès des meilleures ventes, ces « pauvres combattants solitaires de la plume et du papier » (de Rivoyre, en 1988) se lisent, se disent leurs préférences, échangent leurs impressions. Pour dire ce qu’elle aime surtout chez François Nourissier, elle empruntera le bien beau compliment de Cocteau adressé à Colette : « Tu irises les mots ». Une Colette dont, soit dit en passant, on rapprochera souvent de Rivoyre. Ainsi les mauvais jours, quand le moral grisouille, il n’est pas rare qu’elle s’auto-administre une « petite cure de Nourissier ». Cette automédication la requinque, convaincue qu’elle est d’avoir affaire à « un maître », aussi bien dans la création que dans la critique littéraire. Alors que Nourissier vient de recevoir un prix littéraire, à la fin des années 80, elle se dit persuadée que la postérité retiendra son nom : « Tu es one of the first », anglicise-t-elle pour l’occasion, une habitude qu’on lui voit souvent dans ses lettres. Nourissier aussi la lit, et à la loupe ; lui se montrera toujours un « lecteur fin, un critique bienveillant mais jamais complaisant », comme le souligne fort à propos Chantal Bigot. Bref, cette correspondance fournie, donnée dans son intégralité semble-t-il, est un enchantement à bien des égards. On y trouve deux personnalités qui s’entendent à merveille, des tempéraments qui se donnent la réplique admirablement. Pour François Nourissier, sa « chère Rivoyre » sera éternellement cette « petite boule de verre multicolore », et c’est vrai que la verve et l’authenticité de l’écrivaine emballent. Quant à Christine de Rivoyre, Nourissier sera pour elle un interlocuteur fidèle, précieux, privilégié ; « un grand écrivain » doublé d’un homme à l’écoute, attentif, curatif pourrait-on dire. Hors de l’amitié, point de salubrité.

Anthony Dufraisse

* Cette correspondance est complétée par un ensemble de nouvelles, et de Christine de Rivoyre et de François Nourissier, parues dans la presse des années 70, principalement dans Marie-Claire (dont, rappelons-le, de Rivoyre a un temps été la directrice littéraire) et Les Nouvelles littéraires.

Retrouvez les précédentes chroniques

« Au Rendez-vous des amis »